宅飲み、居酒屋のルーツは江戸時代に!現代人よりも酒を飲んでいた江戸の「酒文化」の実態【後編】:2ページ目

2ページ目: 1 2

祭礼以外でも酒が飲めるぞ

こうした江戸の酒事情は、これまでも、前述の荻生徂徠のような同時代人の著作物や落語などから窺い知ることができました。

しかし、江戸と地方の違いや、後の時代へのつながりなど、はっきりしない部分も少なくありませんでした。

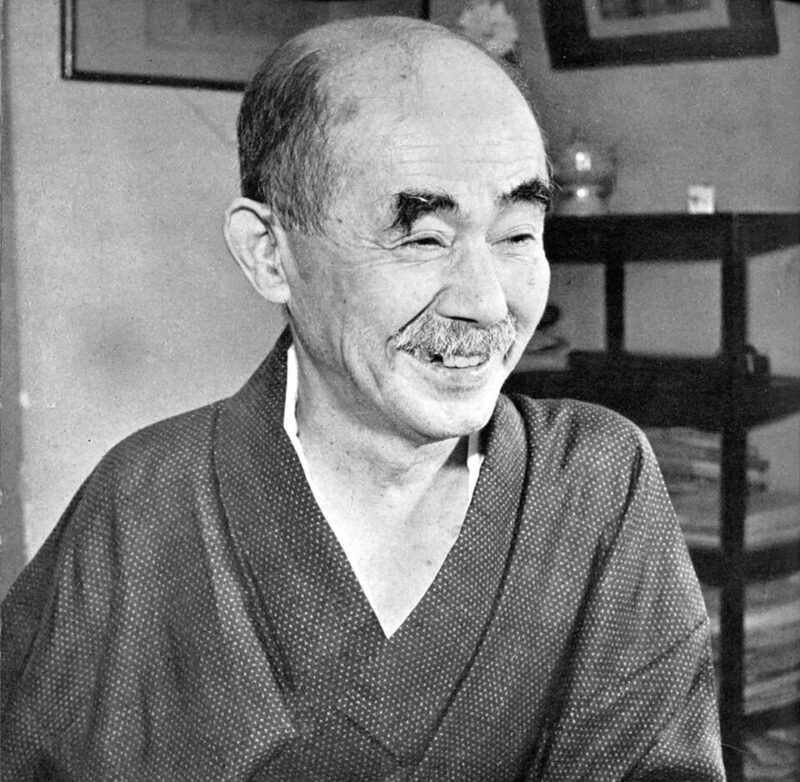

民俗学者の柳田国男は『明治大正史世相篇』で「酒はわれわれの世に入ってから、たしかにその用途がひろくなってきた」と述べ、飲酒習慣の一般化は明治以降のことだと説いています。

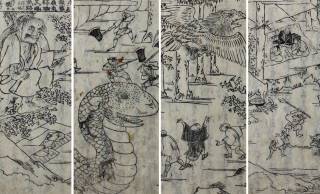

かつて、酒は祭礼などの特別な機会に飲まれたものでしたが、人の往来が盛んになると「知らぬひとにあう機会、それも晴れがましい心がまえをもって、近づきになるべき場合が急に増加」し、酒を酌み交わす機会が増えた、と考えたのです。

「近世」が徐々に考古学の対象として考えられるようになったのは1970年代頃からのことで、東京ではバブル期の開発に伴い、大名屋敷や町人地など多くの江戸遺跡が発掘調査されるようになりました。

これにより、大量のとっくりを含め、考古学的な成果の蓄積が進んだのです。

江戸時代の酒文化の様相を正確に解き明かすにあたり、現在は議論のための情報が、ようやく出そろった状況です。

特殊だった江戸の飲酒習慣が、明治時代に一気に全国へ広がった流れは、柳田国男の時代にはまだ推測の域を出ていませんでしたが、それも次第に明らかになっていくことでしょう。

参考資料:

中央公論新社『歴史と人物20-再発見!日本史最新研究が明かす「意外な真実」』宝島社(2024/10/7)

画像:photoAC,Wikipedia

ページ: 1 2