名ばかり将軍たちの悲哀…室町幕府はなぜ ”ゆるブラック企業” 的な存在に?トップの無力ぶりを検証

「将軍」と聞くと、天下を治める絶対的な存在を想像しがちですが、室町時代の将軍たちはちょっと違いました。命令を出しても従ってもらえず、自分の立場すら守れない。周囲に気を遣い、権力を持っているようで実際には動かせない。――そんな「将軍が将軍じゃなかった時代」が、室町幕府の本質かもしれません。

この時代の将軍たちの姿を現代の感覚でたとえるなら、名刺の肩書きは立派なのに実務はすべて部下任せ。責任だけ重くて裁量のない“ゆるブラック企業の社長”のような存在です。

なぜ、将軍が将軍らしくふるまえなかったのか?

室町時代のしくみと歴代将軍たちの動きから、その理由を見つめ直してみましょう。

足利尊氏の幕開けは理想的だったはずが…

1338年、足利尊氏が室町幕府を開いたとき、そこには武士の手で秩序を取り戻そうという明確な目的がありました。

鎌倉幕府を倒したあとの「建武の新政」では、天皇による政治が期待されましたが、武士たちの現実とそぐわず、尊氏はその反動として新たな政権を打ち立てます。

ところが、始まって間もなくから問題が山積みでした。

弟の直義(ただよし)との対立、そして天皇が二人並び立つ「南北朝時代」の到来――。

すでにこの時点で、「将軍は政権の中心にいても安定して力をふるえない」構図が生まれていたのです。

義満の一時代を除いて、将軍は形だけの存在に

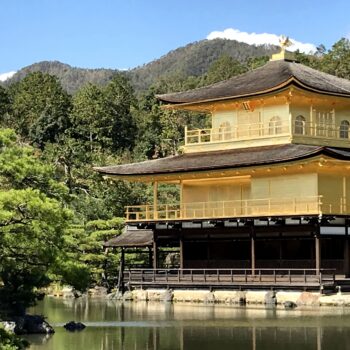

三代将軍・足利義満は、南北朝を統一し、日明貿易を始め、金閣寺も建てました。この時代だけは、将軍が政治・外交・文化すべてにおいて実権を持っていたといえます。しかし、それ以降の将軍たちは違いました。

政治の主導権は「管領」や「有力守護大名」といった家臣たちに握られ、将軍は儀礼的な存在になります。「将軍なのに、政治の舵取りができない」状況が当たり前になっていったのです。

社内トラブルから内乱へ──応仁の乱の構造

将軍家のなかで起きた跡継ぎ争いが、のちのち全国規模の戦争にまで発展することになります。とくに八代将軍・足利義政の時代に起きた「応仁の乱」(1467〜)は、その典型例です。

ごちゃごちゃして分かりにくい!、室町時代「応仁の乱」発生のきっかけと経緯、その結末を総まとめ

これは本来、義政の後継をめぐる家の中の問題でした。ところが、将軍の権威が弱く、家臣たちがそれぞれ自分の主張を通そうと動いた結果、京都を中心に長期戦へと突入。

もはや将軍は戦乱を止めるどころか、ただ見ているだけの存在になってしまいました。

2ページ目 家臣が将軍を「すげ替える」時代に 〜 形式と実態がズレた組織の末路