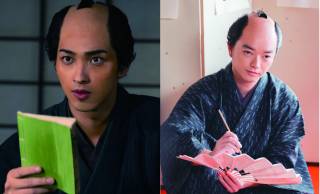

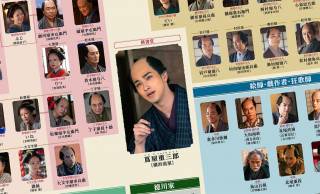

大河「べらぼう」ついに喜多川歌麿(染谷将太)爆誕!史実では謎多き歌麿の名作に潜む”母への想い”を考察【後編】

「てめえだけ助かろうって腹だろ。あんたはどうしたって死なない。人の命を吸い取るそういう子だからね。鬼の子だからね」

火事で倒壊した家の下で押し潰された鬼畜の実母に、憎しみの言葉を投げかけられた唐丸(渡邉斗翔)。

【前編】では、第18回『歌麿よ、見徳は一炊夢』で、蔦屋重三郎(横浜流星)と唐丸の過去、再会を果たしながらも、唐丸の「地獄のような幼少期」が判明したことなどをご紹介しました。

大河「べらぼう」鬼畜の母、地獄の過去…唐丸、毒母親との壮絶な関係を断ちついに喜多川歌麿が誕生!【前編】

そんな唐丸を救うために、いよいよ蔦重が長年の“夢”を叶えるべくして、本気で動き出します。【後編】では、視聴者が待ち侘びた「喜多川歌麿」爆誕の舞台裏や、鬼畜な母親VS愛ある養母の差、実際に歌麿が残した「母と赤ん坊」の絵ほか、考察してみたいと思います。

実母の“呪詛”で自暴自棄になりつつ助けを期待していたのか…

【前編】でご紹介したように、唐丸は実母から凄まじい虐待をされて育ちました。

言葉と体の暴力のみならず、男娼として体を売らされた少年期。その毒母親を江戸の火事のときに「このままでは殺される」と見捨てるも、罪の意識から青年になっても「自傷行為のように、相手選ばず体を売る」という自暴自棄な生活を送っていました。

「親を見殺しにした自分は生きていく価値などない。早く死んでしまいたい」と虚無の世界で漂っていた捨吉こと唐丸。けれども、絶対に、蔦重や次郎兵衛(中村蒼)兄さんと一緒に暮らした日々は忘れられなかったはず。

世話になっている北川豊章(加藤虎ノ介)の言いなりになって「絵」を描いていたのも、「いつか蔦重に、この絵の評判が耳に入るかも」という、小さな希望の灯火を胸に抱いていたのではないでしょうか。

地獄の吉原も自分にとっては“夢”のようなところ

以前、蔦重から“吉原遊女の借金システム”を聞いて「地獄のようだね」と感想を漏らしていた唐丸。

けれども、そんな地獄のような吉原も彼にとっては、母親と暮らす日々よりも「“夢”のようなところだった」のでした。中年親父に体を売りながら「痛えし、くせえし、散々だったけど、カネを稼げば、おっかさんの機嫌がよくてね」というセリフはどれほどの地獄の日々だったのか想像に難くありません。

蔦重は、母を見殺しにした罪の意識から自分なぞ死ねばいいと追い詰められた捨吉こと唐丸を助けようとします。「お前が悪いとは思えねえ。死んだ奴らにゃ悪いけど、お前が生きて良かったとしか思えねぇんだよ。」という言葉にどれほど救われたことでしょう。この蔦重の言葉に思わず頷いた人も多いのではないでしょうか。

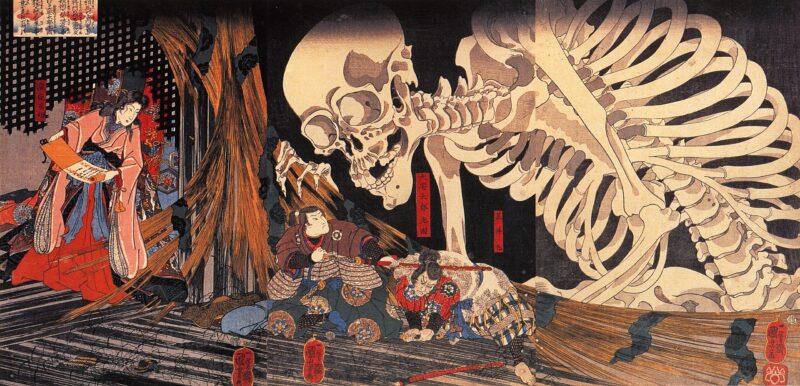

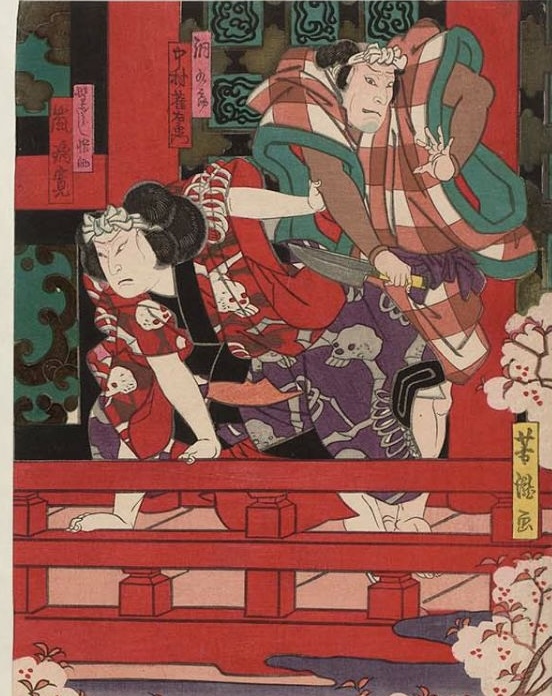

〜唐丸の「髑髏柄」の着物に込められた意味は〜

客に乱暴な性行為をされ失神し半裸で倒れていた捨吉が、目を覚まし羽織った着物の背中や袖に「髑髏」や一休禅師(正月になると頭蓋骨を掲げて街中を練り歩いたとか)と思しき人物の柄が描かれていたことには、気が付かれましたでしょうか。

この柄を好んで着ているのは、母親やその愛人の浪人を“殺した罪を背負い続ける”という意味なのか。それとも、江戸時代「髑髏」の柄は「魔除け」や「死を恐れない」という意味もあったので、死んだ二人の“呪いから身を守りたかった”のか。単純に「流行っていたから」なのか、いろいろな推測ができます。

ドラマ「べらぼう」の衣装デザイン・伊藤佐智子さんは“それぞれの衣装にさまざまな思いを込めた細かい工夫”をされているとのこと。唐丸のこの「髑髏」にもメッセージがあるのでしょう。筆者としては、前述した贖罪と魔除けの両方の意味が込められているような気もします。

2ページ目 「お前を当代一の絵師にする」の約束を果たすときが