大和政権による捏造!?古代日本「磐井の乱」は反乱か?史料から浮かび上がる九州地方の豪族の新たな姿【後編】

磐井の墓が語るもの

【前編】では磐井の乱の経緯とその疑問点について説明しました。

古代日本「磐井の乱」は反乱か?大和政権による捏造か?史料から浮かび上がる九州地方の豪族の新たな姿【前編】

磐井は何者だったのか古代日本の歴史には、大きな内乱がいくつか記録されています。例えば有名な壬申の乱は、天智天皇の死後、弟の大海人皇子が子の大友皇子に勝利した戦いです。しかし、それより古い5…

【後編】ではその解釈について見ていきましょう。

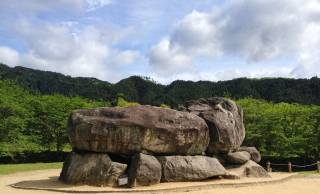

磐井の乱の真相を探る手掛かりが、磐井の墓とされている福岡県八女市の岩戸山古墳に存在しています。

全長176メートルのこの前方後円墳は九州最大級のもので、一地方豪族の墓にしては豪華すぎるこの古墳は、磐井がどれほどの権力を持っていたかを物語っていますね。

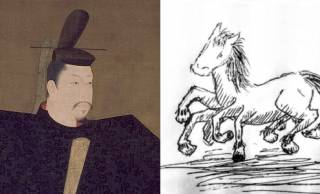

『筑後国風土記』の逸文によると、墓には石人や石馬、盗人を尋問する場面が再現されており、まるで現代の博物館の展示のようです。

さらに「生前に墓を造った」ともあり、これは寿墓と呼ばれる特別なものです。古代日本では、こうした寿墓は仁徳天皇や蘇我氏のような大物しか造れなかったことを考えると、磐井の地位の高さが伺えます。

この豪華な古墳から、彼が単なる反逆者ではなく、独自の勢力を持ったリーダーだった可能性が浮かび上がってくるのです。

反乱ではなく防衛だった?

驚くべきことに、『筑後国風土記』には「官軍が先に磐井を討とうとしたので、彼は逃げた」とあります。

つまり、磐井が攻撃を仕掛けたのではなく、大和政権が先に仕掛けた可能性もあるのです。だとしたら大和政権が、戦闘に至った原因を磐井の側になすりつけたということになります。

『古事記』にも磐井が先制したとは書かれていないため、磐井の乱は反乱どころか、磐井の側による防衛戦だった可能性も考えられます。

研究者の水谷千秋氏は「磐井を中心にした九州勢力が独自の連合を作ろうとしたため、大和が危機感を抱いたのではないか」と分析します。

もしそうなら、磐井は新羅と結んだのではなく、自身の勢力を守るために動いただけかもしれません。真相は史料の解釈次第ですが、単純な反乱とは断定し切れない当時の状況が垣間見えるようですね。

ページ: 1 2