お城の”松の木”は食用!?戦国時代、武士たちは何を食べていた?籠城戦のため備蓄していたものとは?

中・下級武士の食事

最近は、米不足や、それに伴う政府備蓄米の放出など、米に関する話題に事欠きませんね。今回は戦国時代の「コメ事情」について見ていきましょう。

※あわせて読みたい!

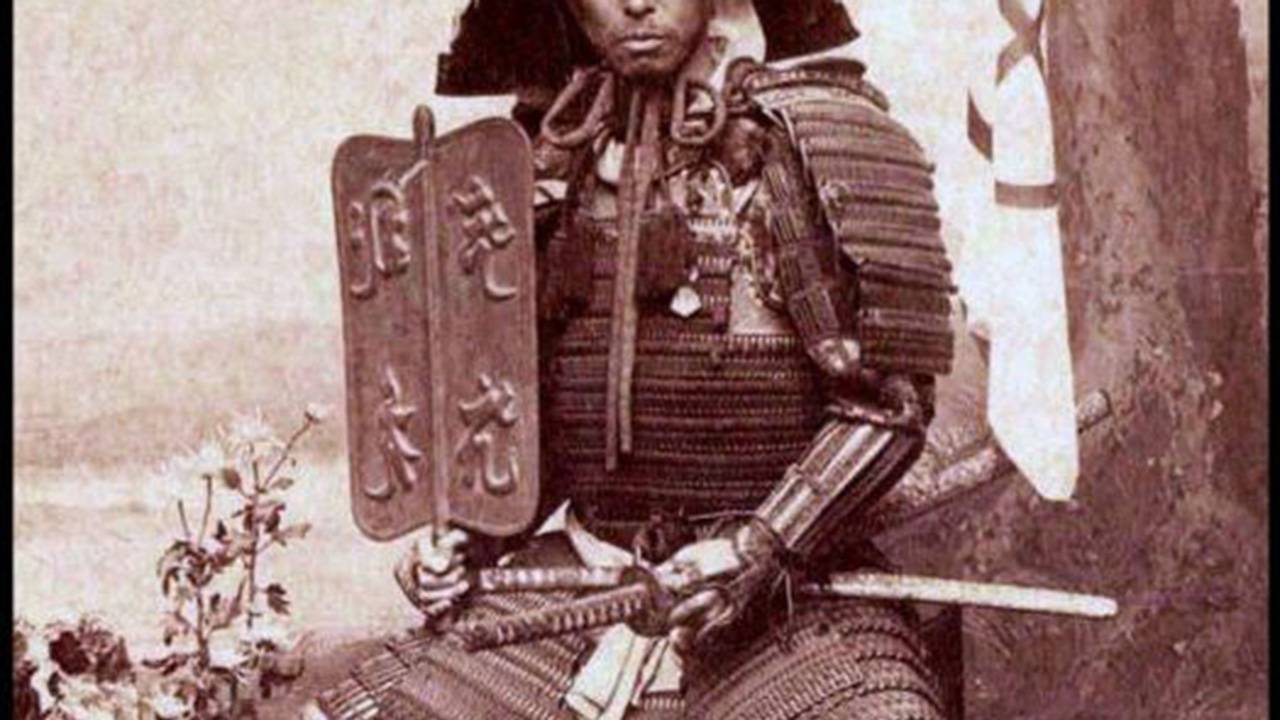

これが戦国時代のリアルだ!合戦中はどう睡眠を取った?兵士のご飯を小出しにした理由とは?

睡眠は「陣城」の中で戦国時代の武将や兵士たちは、合戦時にどのように生理的欲求を処理していたのでしょうか。ここでは、睡眠と食事について解説します。合わせて読みたい記事↓[insert_p…

戦国時代の中・下級武士は、白飯はめったに食べられませんでした。一日二食が基本で、主食は雑炊やお粥でした。

雑炊というと、今はさまざまな具材を入れて作ることができますが、当時は事情がまったく違っていました。

そもそも、雑炊にして食べたのは米が貴重品だったからで、米の消費量を少しでも節約するために水を多くして、雑炊やお粥にしていたのです。

具は、菜っぱか豆、芋などを混ぜるのがせいぜいでした。混ぜるものがないときには、味噌で味付けするか、梅干だけで食べていたようです。病人食みたいですね。

たまには混ぜご飯も作られましたが、これも目的は米の節約にありました。混ぜられたのは具ではなく、粟やひえ、麦などでした。粟やひえ、麦は、米に代わって主食として食べられることも少なくなかったのです。

それでも戦国武士が健康だったのは、少量とはいえ、栄養豊富な玄米を食べていたことが理由として挙げられます。

さらに、蛋白質をたっぷり含む大豆を味噌や豆腐として食べていたので、最低限の栄養は足りていたと考えられます。

また、戦となれば米がお腹一杯食べられましたし、魚や干貝、鳩やキジなどのおかずもたくさん食べられました。