武士は本当に『忠義』を尽くしていたのか?タフな戦士「鎌倉武士」たちのリアルな生き方

鎌倉時代の武士というと、主君に命を捧げる「忠義の武士」を思い浮かべる人が多いでしょう。武士は、常に主君に忠誠を誓い、命を懸けて戦った――そんな理想的なイメージが語られがちです。

でも、実際の鎌倉武士たちの姿は、それほど単純なものではありませんでした。彼らが生きた現実は、忠義と現実の狭間で揺れ動く複雑なものだったのです。

今回は、そんな武士たちのリアルな生き方を一緒に探っていきましょう。

あわせて読みたい記事:

お金の悩みは現代と同じ…お金のため命をかけた狂戦士「鎌倉武士」の切実な”中抜き”事情

各世帯の収入格差が過去最大に到達したといわれる近年、副業や投資をして収入をアップさせたり、どうにか支出を抑えようと対策している人も多いようです。このように「お金のこと」で苦労をしているのは、現代人だけ…

武士の誕生と鎌倉幕府

武士という存在が生まれたのは、平安時代の後半です。当時、都では貴族たちが政治を行っていましたが、地方の治安は悪化し、貴族たちがそれを抑えることができなくなりました。

そこで登場したのが、地方の武力を持った武士たちです。彼らは自分たちの領地を守るために「武士団」を結成し、次第にその力を強めていきました。

やがて源頼朝が武士をまとめ、1185年に鎌倉幕府を開いたことで、武士は日本の支配者となります。それまで貴族が国を治めていた時代から、武士が政治を動かす新しい時代が始まったのです。

鎌倉武士の日常生活は意外とのどか?

”武士”と聞くと戦場での激しい戦いをイメージするかもしれませんが、鎌倉武士の日常は戦いばかりではありませんでした。平時は領地で農業をしたり、家族と一緒に田畑を耕したりと、農民のような生活を送っていました。戦いがない時期には狩りを楽しむこともあったようです。

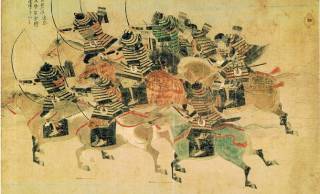

しかし、戦が始まればすぐに武士に戻れるように、日々の鍛錬は欠かせませんでした。弓や太刀、薙刀の稽古を重ね、馬術の技術も磨きました。

当時の戦いは個人の武勇が重視されたため、これらの鍛錬が生死を分けることもあったのです。