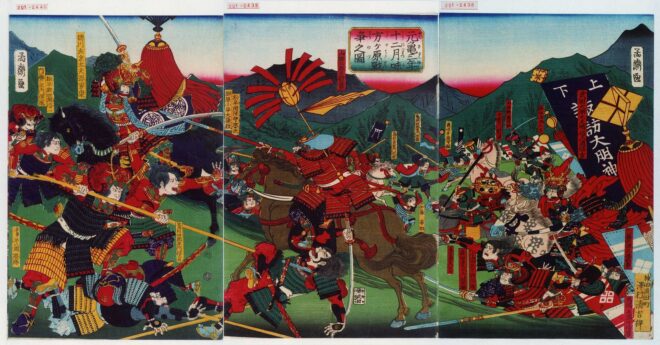

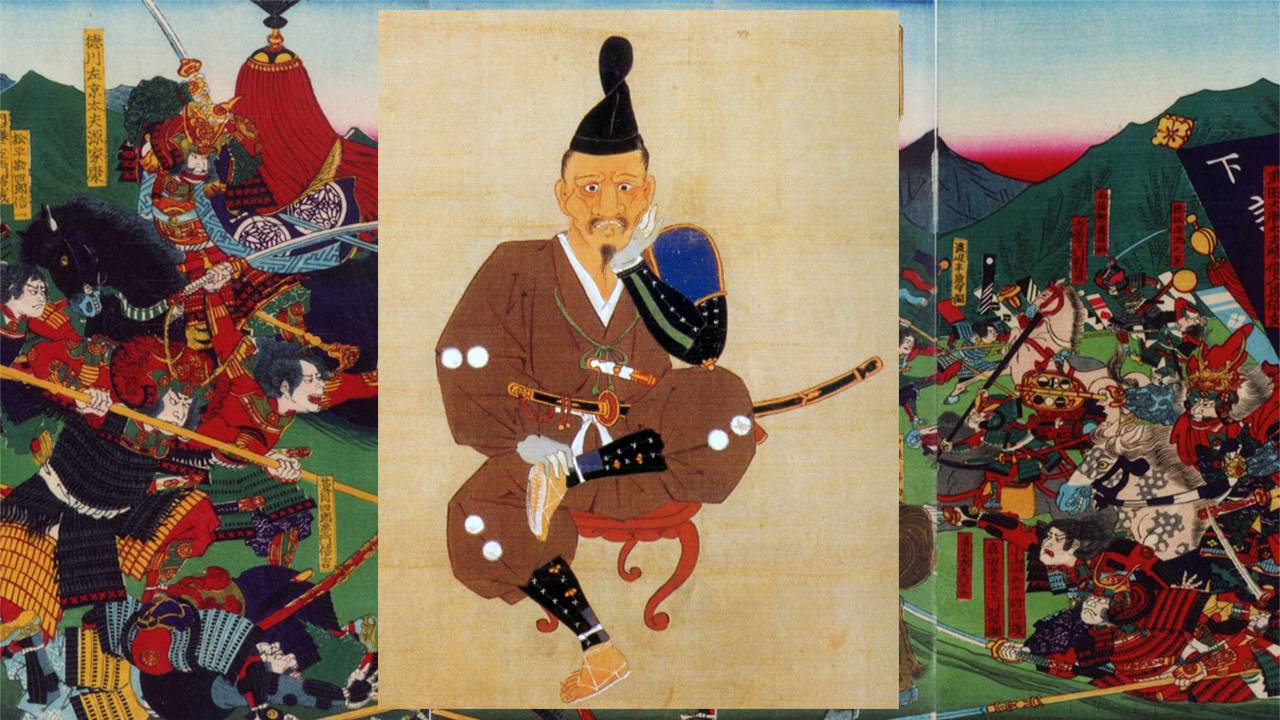

家康の無謀な挑戦と信玄の巧妙な戦略!戦国ファンには有名で同時に謎も多い「三方ヶ原の戦い」とは?

「三方ヶ原の戦い」は、1573年1月25日、静岡県浜松市の三方ヶ原台地で繰り広げられた武田信玄と徳川家康の戦闘です。多くの戦国ファンにとって有名な戦いですが、同時に謎も多い戦場です。

今回は、この戦いがどのようにして起こったのか、家康が、どうして無謀ともいえる挑戦をしたのかを、詳しく見ていきたいと思います。

そもそも、三方ヶ原の戦いが発生した背景には、武田信玄が信長包囲網に参加し、徳川家康の領土に進軍してきたことがあります。信玄は元々、川中島の戦いで上杉謙信との激闘を繰り広げていましたが、その後、駿河国(現在の静岡県中部)を侵略し、ついには徳川家康の治める三河国(愛知県)や遠江国(静岡県)の侵攻を目指しました。

家康は、幼少期から今川義元の元で過ごし、義元が桶狭間の戦いで織田信長に敗れると、今川から独立し、織田信長と同盟を結びます。ところが、信玄の進軍により、家康は再び戦の渦中に巻き込まれました。

信玄が三方ヶ原に進軍する過程は、非常に慎重に計画されていました。まず、信玄は二俣城を攻略し、天竜川を渡って浜松方面へと向かいました。その際、信玄軍は「秋葉街道」を通り、磐田市神増の渡河点を経由して三方原に至ります。ここでは、従来の「二俣街道」や後の「信玄街道」を通り、整然と軍を進めていきました。

信玄は、三方ヶ原追分で陣を整え、家康の動向を待ちます。従来、最初の合戦は、小豆餅付近で繰り広げられたと考えられていましたが、近年の研究では、実際には祝田坂上(根洗松付近)で戦いが始まったという説も浮上しています。