室町幕府の権威回復を一身に背負う!威風堂々たる若き緑髪将軍・足利義尚の悲劇的な人生【前編】

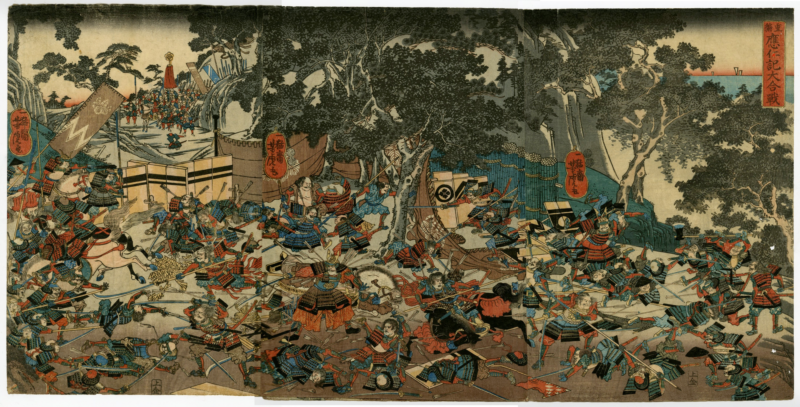

1487年(長享元年)9月12日、応仁の乱によって焼け野原と化した京都の町は、人々の熱狂で包まれました。

梨打ち烏帽子を戴き、紅金襴の直垂に身を包み、弓を手に矢を背負って、河原毛の名馬にまたがった一人の若武者が、万を超える兵を率いて都大路から堂々と出陣したのです。

この若武者こそ、美しい容姿から「緑髪将軍」と称された室町幕府第9代将軍・足利義尚(あしかが よしひさ)でした。その颯爽たる姿は、まさに威風堂々たる若き将軍そのものでした。

※あわせて読みたい記事↓

側室を全員追放!私腹を肥やしクーデターも!日本三大悪女のひとり「日野富子」の闇っぷりが凄まじい【前編】

ごちゃごちゃして分かりにくい!、室町時代「応仁の乱」発生のきっかけと経緯、その結末を総まとめ

今回は【前編】【後編】の2回にわたり、足利将軍家の失地回復に命をかけた、若干23歳の若き将軍・義尚の悲劇的な生涯をご紹介します。

【前編】では、義尚が将軍に就任した当時の社会背景と、父・足利義政との対立についてお話ししましょう。

実権を握る父・足利義政との対立

1473(文明5)年になると、1467(応仁元)年から長らく続いた応仁の乱に、ようやく終焉の兆しが見え始めました。そのきっかけとなったのは、この年の3月に西軍の山名宗全、5月に東軍の細川勝元と、両陣営の総帥が相次いで病没したこととされています。

しかし、その実態は6年間にわたり続いた戦乱により、両軍の諸大名たちもさすがに戦費などの負担が増大し、厭戦気分が広がったいたのです。こうして両陣営には、急速に和平の機運が高まっていきました。

室町幕府第8代将軍・足利義政は、この機に乗じて征夷大将軍の座を、正室・日野富子との間に生まれたわずか9歳の嫡男に譲ります。第9代将軍・足利義尚の誕生です。

しかし義尚が弱年のため、政治の実権は義政が握り、御台所の富子が後見するという体制が敷かれました。

1479(文明)11年、15歳になった義尚は「判始(はんはじめ)」の儀式を行います。将軍はこの儀式を終えると成人と見なされ、自らの花押を御教書などの公文書に記入し、将軍としての政務である評定始・御前沙汰始を開始することができるのです。

ちなみに花押とは、今でいうサインにあたります。これを記入することで文章に対し、承諾したことを証明する役割を果たすのです。

こうして征夷大将軍として、政治を決済する資格を得た義尚でしたが、父・義政は将軍としての権限を、彼に全くといってよいほど与えることはありませんでした。

その理由は、義政の一方的な都合によるものだったのです。

2ページ目 政治に興味を持たず、文化面に比重をおいた足利義政