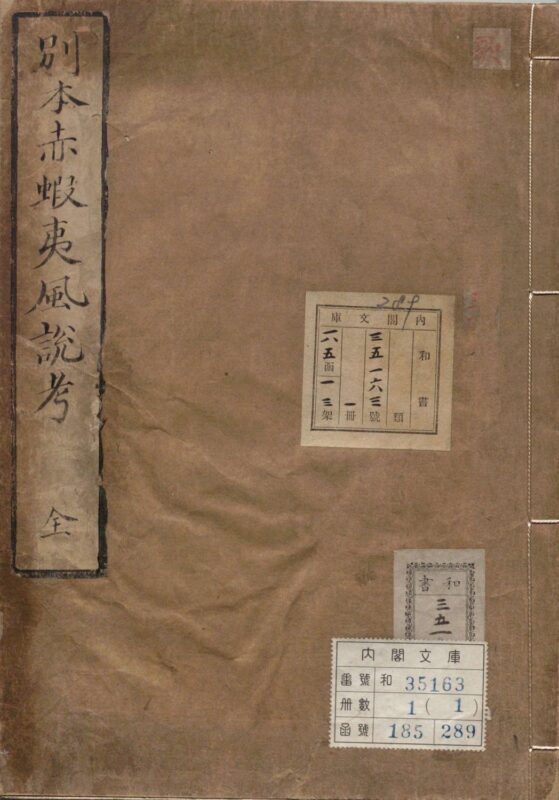

「べらぼう」に登場、日本初のロシア研究書『赤蝦夷風説考』〜田沼意次に影響を与えたその内容

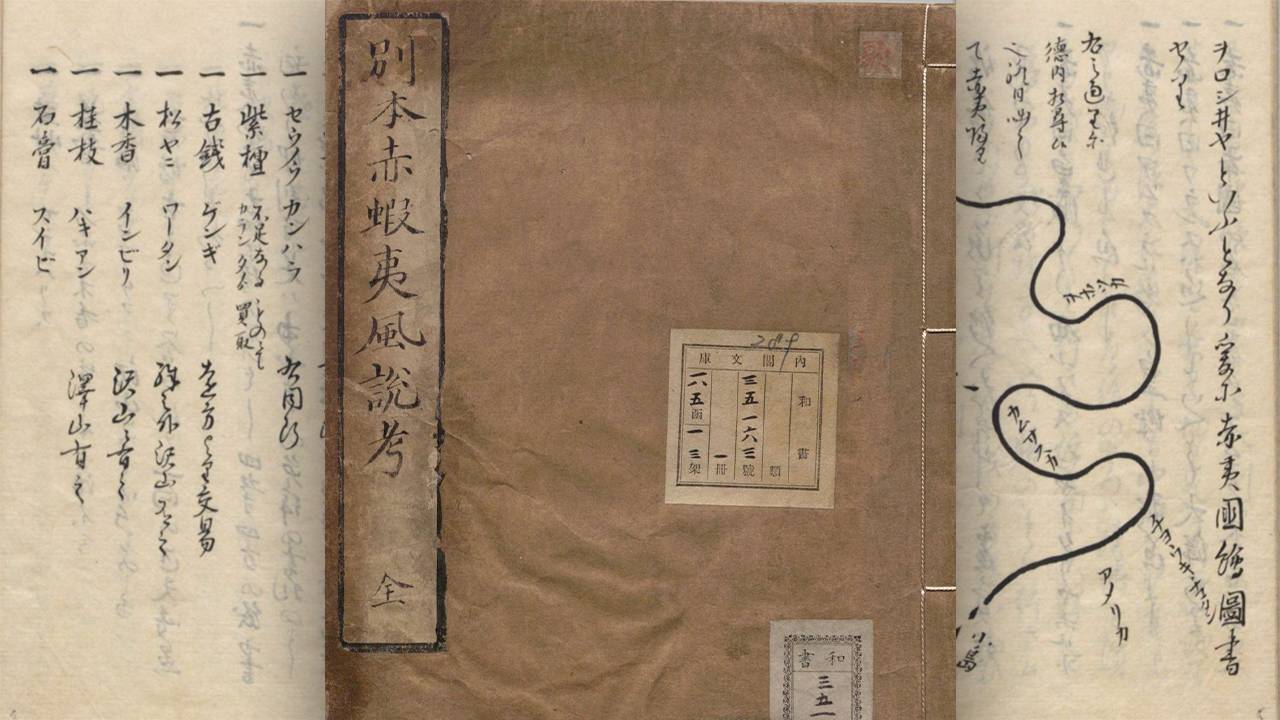

2025年の大河ドラマ『べらぼう』では、さまざまな本や著作、作家が取り上げられていますが、そのなかで、今回の記事では日本初のロシア研究書『赤蝦夷風説考(あかえぞふうせつこう)』についてご紹介したいと思います。

時の権力者、田沼意次に影響を与え、蝦夷地開発にもつながったこの本は、いったいどのようなものなのでしょうか?

『赤蝦夷風説考』の著者・工藤平助とは

『赤蝦夷風説考』の内容に触れる前に、まずは著者である工藤平助(くどうへいすけ)についてご紹介していきたいと思います。工藤平助は、江戸時代中期の仙台藩江戸詰の藩医であり、経世論家でした。

13歳のときに先代藩医・工藤安世(工藤丈庵)の家に養子として入りました。安世はまず平助に医学ではなく漢籍教養を教えることにします。平助は学問にのめり込んでいきました。次第に、漢学・医学・蘭学などを身につけていきました。

蘭学を学ぶなかで、ロシアの情報に触れる機会もありました。西欧の国々のなかで、アジアに近いロシアの危険性を感じるようになっていきます。これが、『赤蝦夷風説考』の執筆へとつながっていくのです。

『赤蝦夷風説考』の概要

『赤蝦夷風説考』は、天明元年(1781年)4月に下巻、天明3年(1783年)には上巻を含めてすべて完成しました。

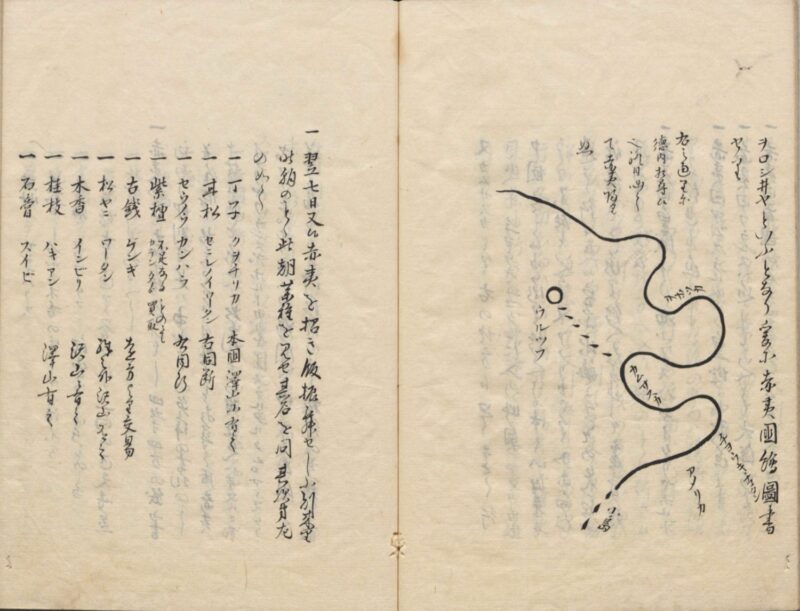

「赤蝦夷」とは当時のロシアを指す呼び方。ロシアの南下を警告し、開港交易と蝦夷地経営を説いた著作でした。これは、松前藩藩士や松前藩勘定奉行、長崎通詞などから得た情報をもとに書かれました。

ちなみに、日本初のロシア研究本とも称されています。

ページ: 1 2