実は大バクチだった!大久保利通らが仕掛けた合法クーデター「廃藩置県」の意外な実態【前編】

廃藩置県はクーデター

明治時代、全国の藩を廃して政府直轄の県とした廃藩置県(はいはんちけん)は、薩摩(鹿児島)・長州(山口)藩出身の少数の政府実力者が秘密裏に断行した一種のクーデターでした。

明治政府は諸藩連合政権として発足した経緯もあり、藩の存続を前提として、旧幕府領などに置いた府県と同じように統制を強める政策を進めていました。

しかしこのやり方では諸藩の意見(公議)に配慮せざるを得ず、版籍奉還などの改革は不徹底なものに終わってしまいます。

こうした状況の打開策として、政府が有力藩の軍事力による政権強化を図ったため、かえって藩に依拠した政体の限界が明らかになり、廃藩断行の誘因となったのです。

今回はそのあたりの経緯を前編・後編に分けて見ていきましょう。

※合わせて読みたいおすすめ記事

目まぐるしい!神奈川県が廃藩置県から現代の形になるまでの歴史

既定路線ではなかった

明治維新における最大の変革は、明治4年(1871年)7月11日に断行された廃藩置県だったと言えるでしょう。

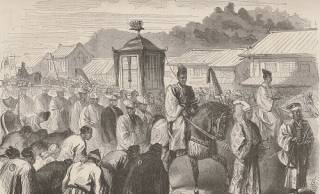

独自の統治機構と軍事力を持っていた全国261藩が廃止されて政府直轄の県となり、旧藩主(知藩事)は職を解かれ東京転居を命じられました。

ここに天皇を中心とする中央集権体制が確立し、学制や徴兵令、地租改正といった全国均一の政策が可能になったのです。

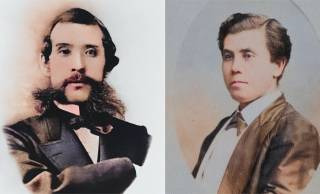

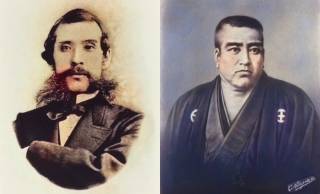

新政府を主導する大久保利通や木戸孝允らにとって、西欧列強に対抗できる強力な近代国家を樹立することは、王政復古当初からの目標でした。

このため、今までは、廃藩は最初から政府の既定路線であったかのように考えられてきました。

しかし近年の研究では、なんと当時の7月初めまではあくまで藩の存続を前提としており、その統制を強めていく方針だったことが明らかになっています。

しかしそれでは、中央集権国家を完成させるには十分ではありませんでした。

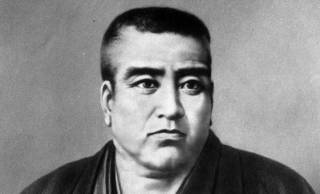

廃藩置県とは実のところ、大久保・木戸ら少数の政権幹部が、このように混迷する政局の打開を図った一種のクーデターだったと考えられているのです。