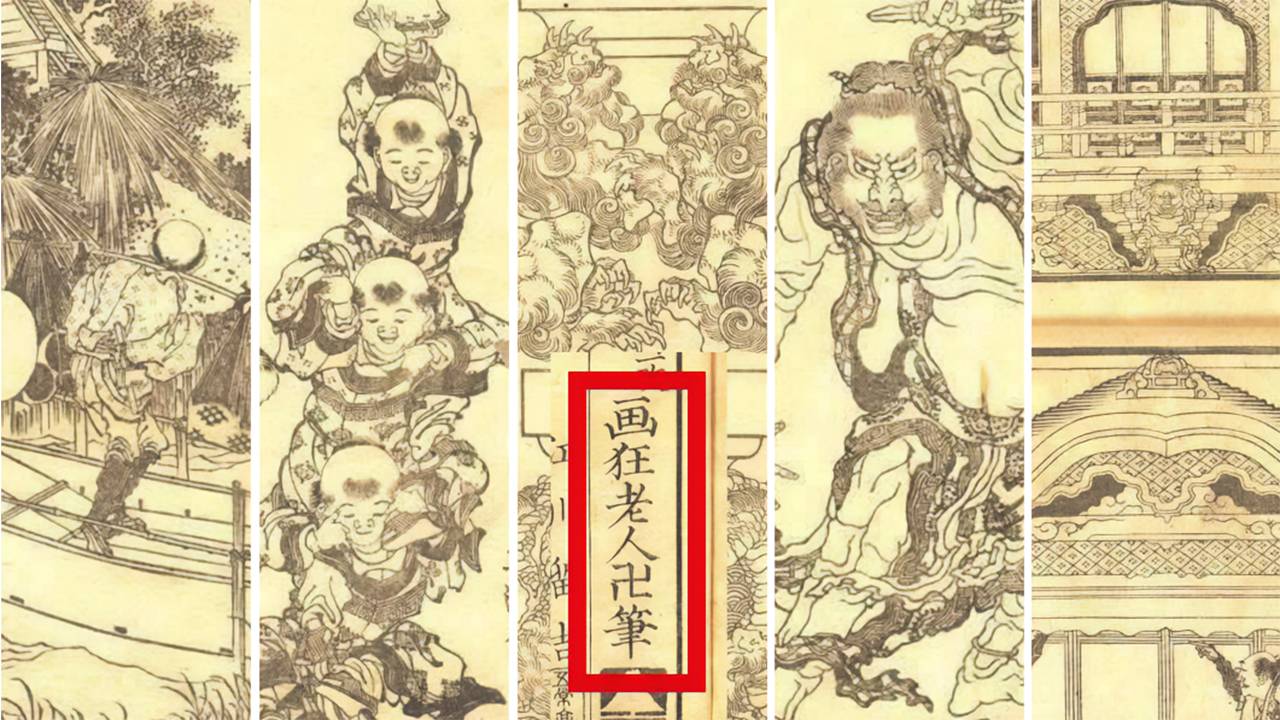

晩年の画力が炸裂!葛飾北斎が”画狂老人卍”名義で描いた絵手本「諸職絵本 新鄙形」を全ページ紹介!

現在NHKで放送中の大河ドラマ「べらぼう」では、主人公・蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)が作品の刊行に携わった作家、浮世絵師が多数登場しています。

現在、作中ではすでに喜多川歌麿(きたがわうたまろ)、恋川春町(こいかわはるまち)などが登場していますが、蔦重と深い関わりを持った人物として、葛飾北斎を忘れていけません。

世界的にも人気の高い絵師、北斎の代表作といえば、「富嶽三十六景」をはじめとする浮世絵作品ですが、「北斎漫画」を代表する絵手本も数多く手掛けていました。これまでJapaaanで紹介した作品では、「新形小紋帳」や「今様櫛きん雛形」など。

葛飾北斎の先生っぷり全開!北斎漫画ほど知られてない「略画早指南」はガチ教科書

まさにデザイナー・葛飾北斎!北斎の仕事の幅のえぐさを象徴する図案集「今様櫛きん雛形」【無料公開】

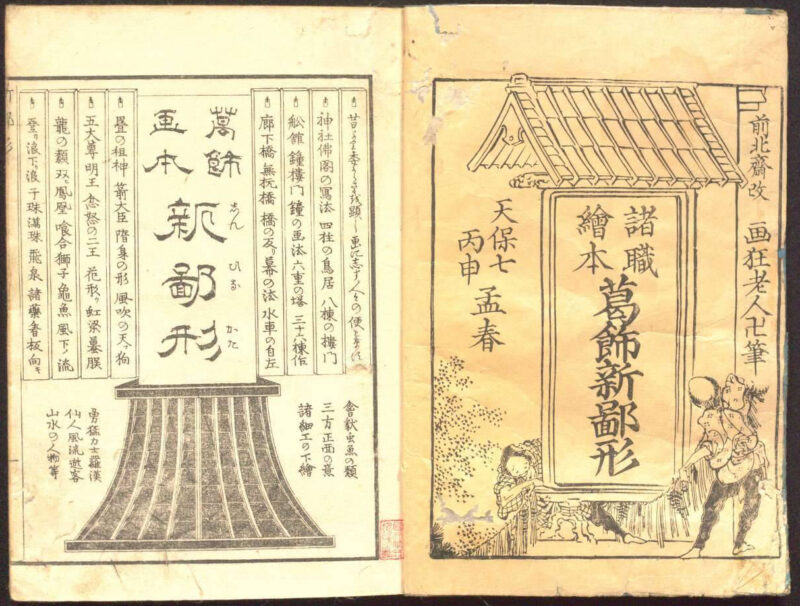

そして、今回紹介するのが、「諸職絵本 (葛飾)新鄙形」( しょしょくえほん かつしか しんひながた)という作品です。

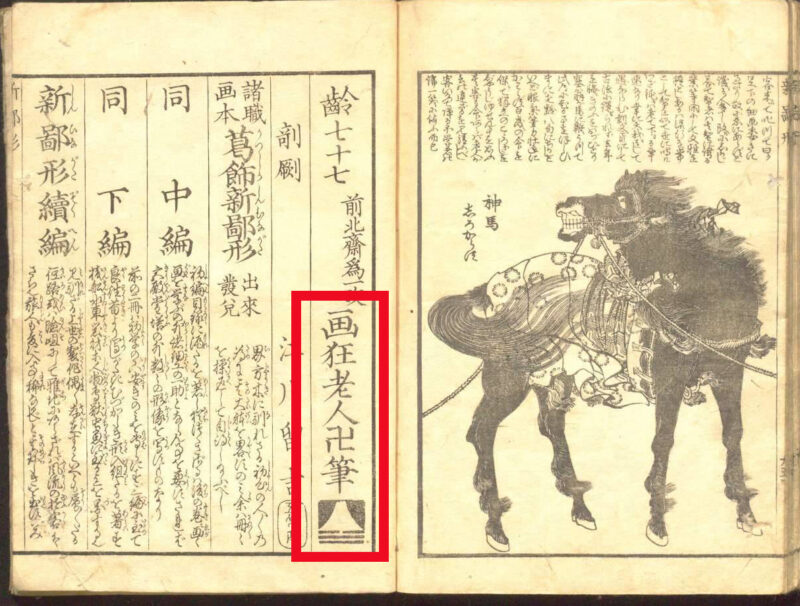

1836(天保7)年に刊行された書物で、葛飾北斎は生涯さまざまな画号(名義)で作品を制作していましたが、この作品では「画狂老人卍(がきょうろうじん まんじ)」を名乗っています。

ちなみに「画狂老人卍」という画号は1834年頃から使われており、「諸職絵本 新鄙形」が刊行された天保7年は、北斎が77歳頃で晩年期ということになります。

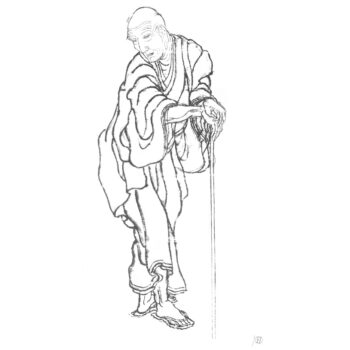

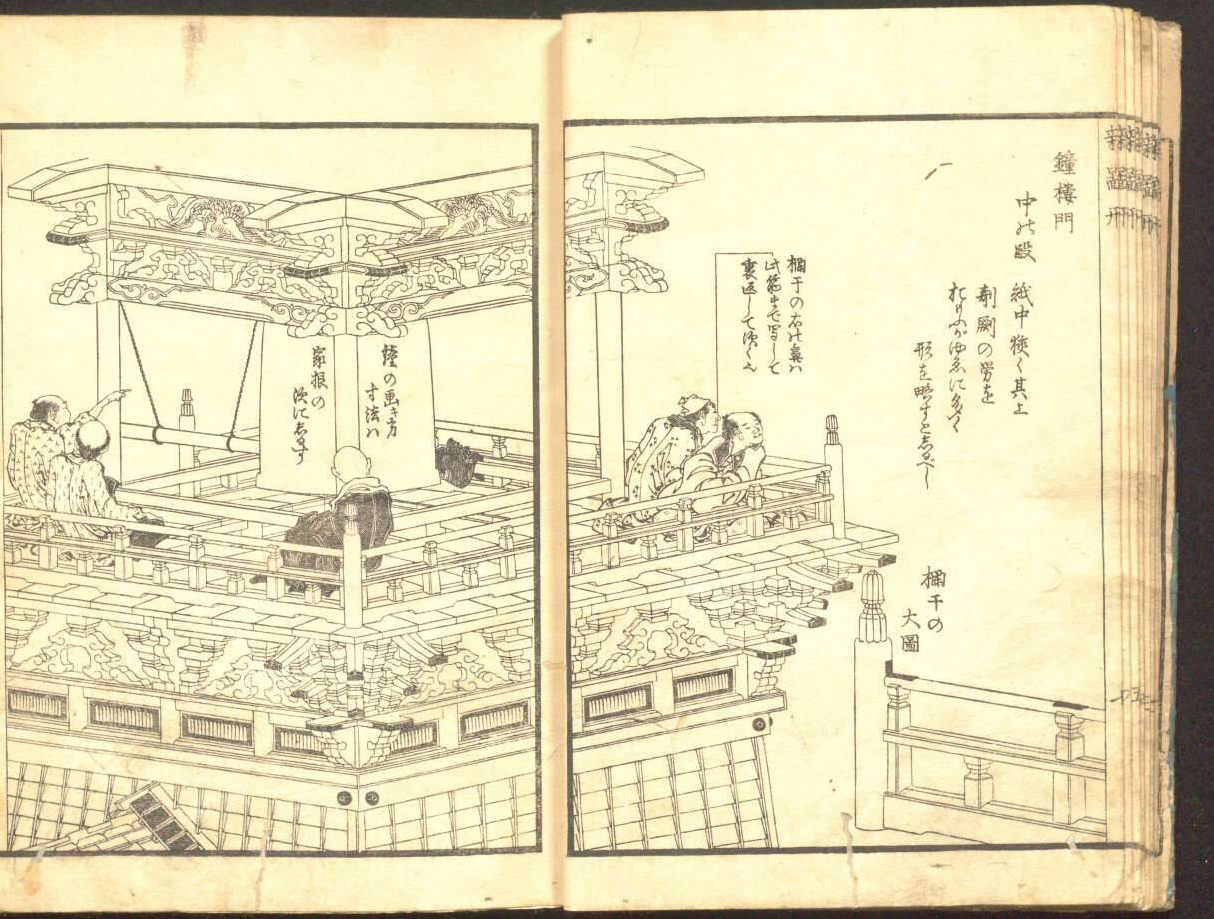

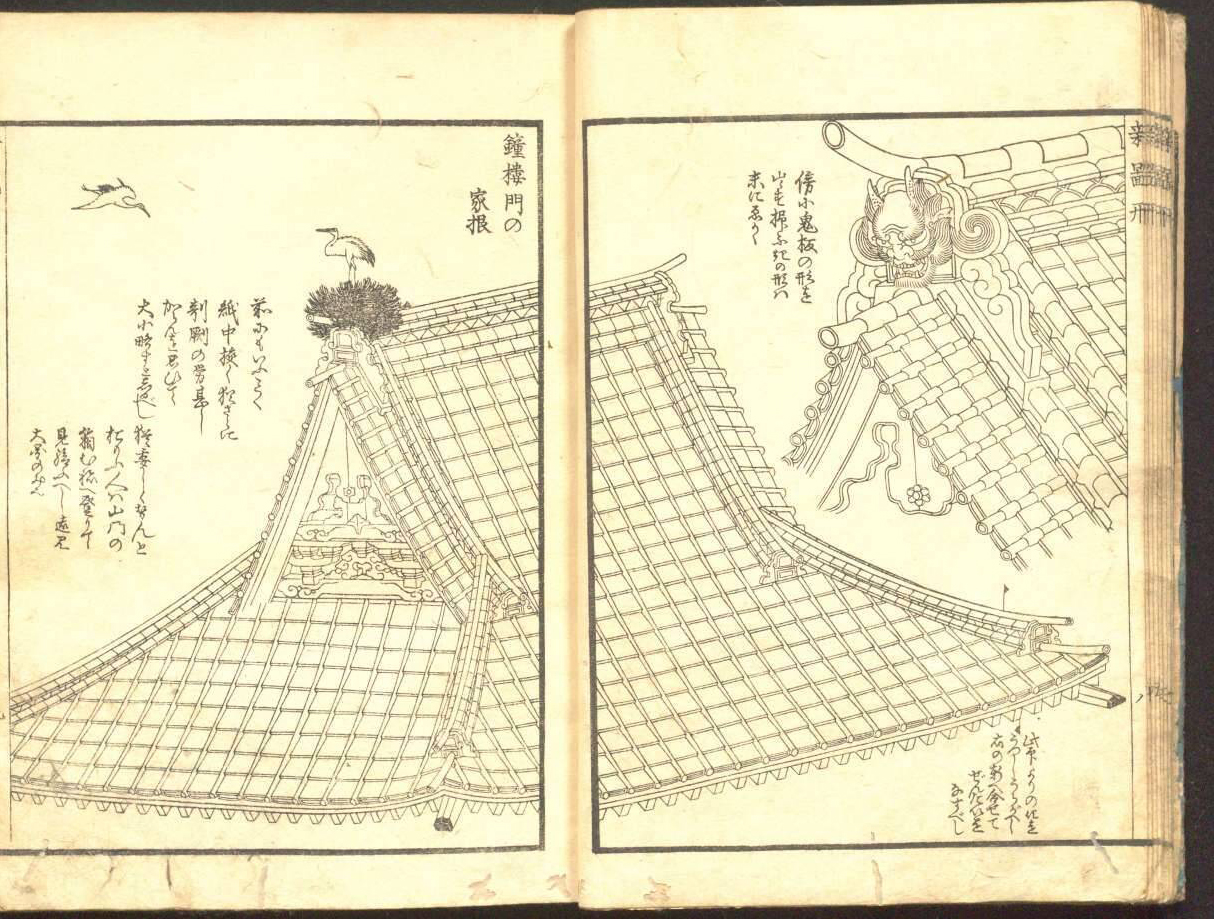

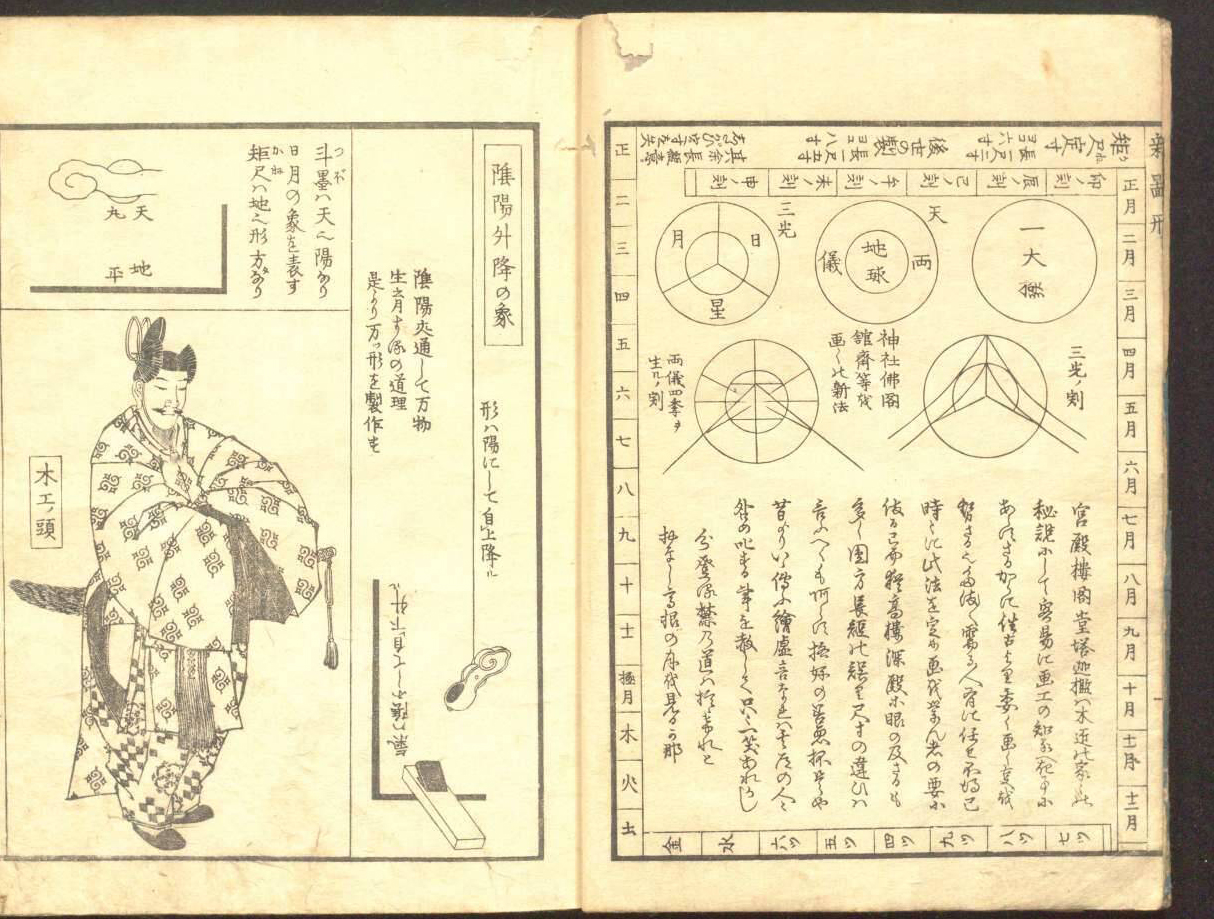

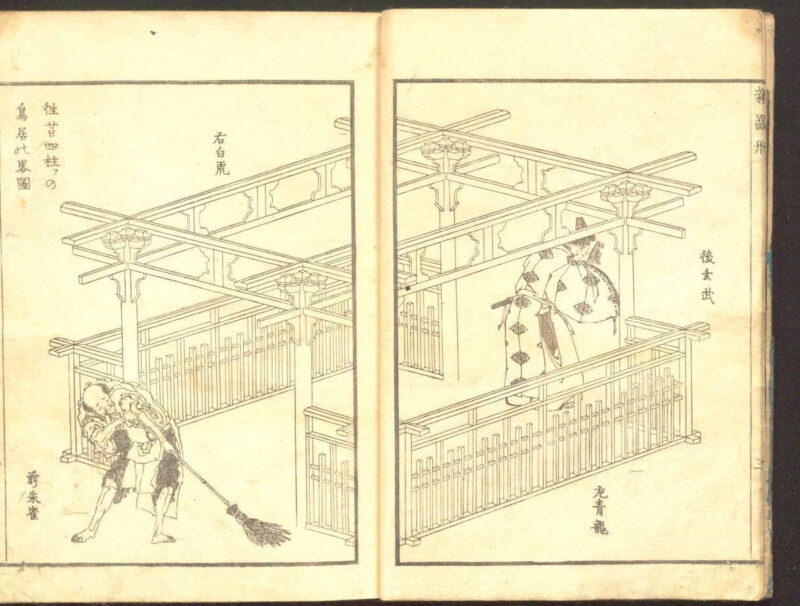

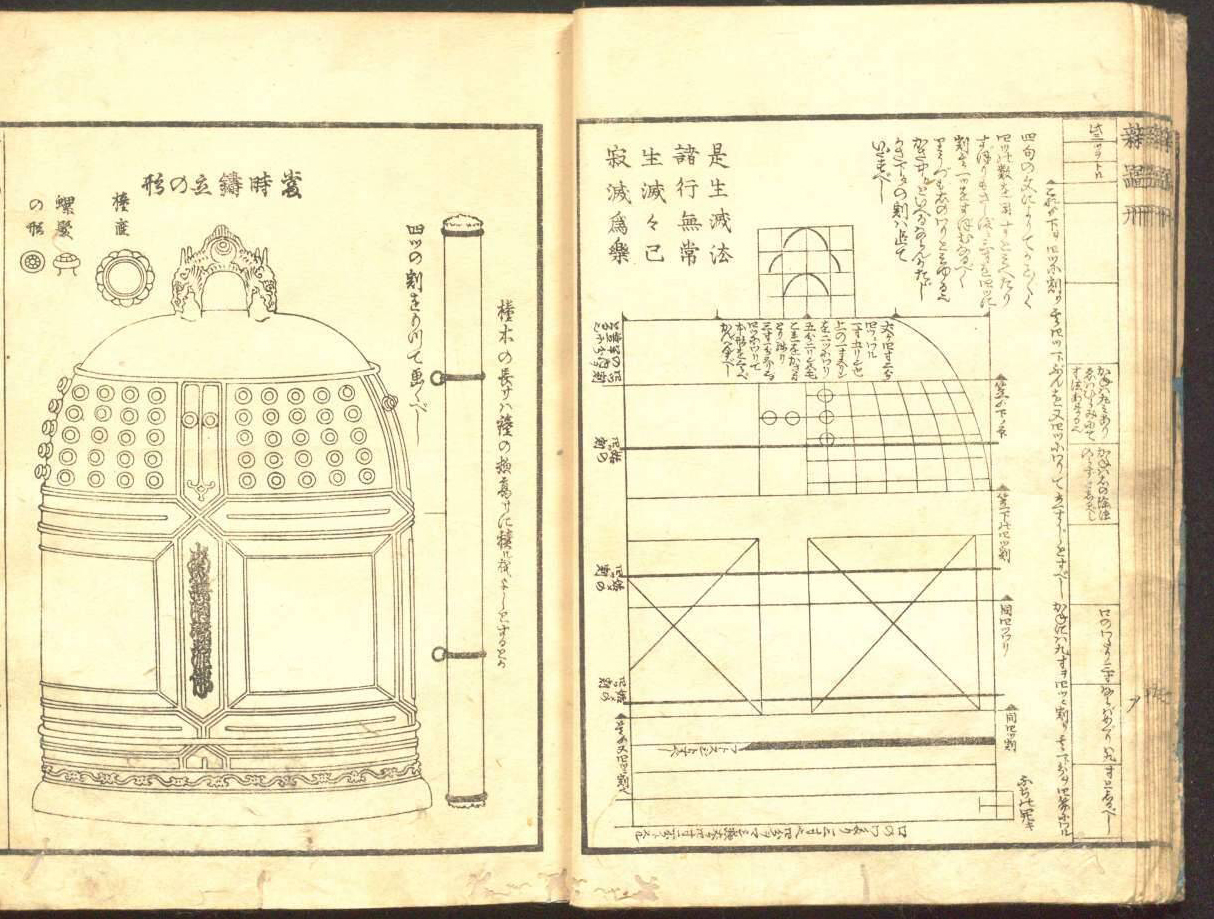

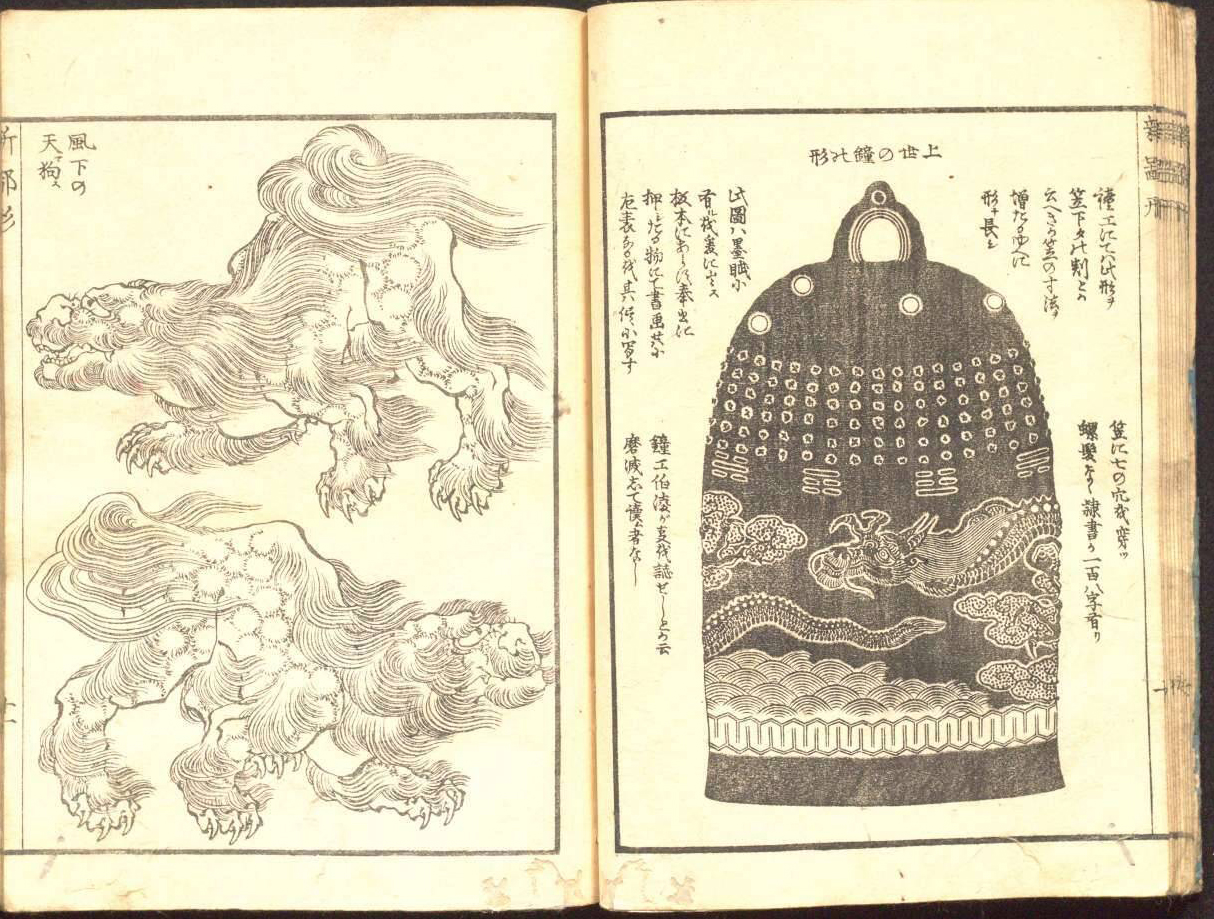

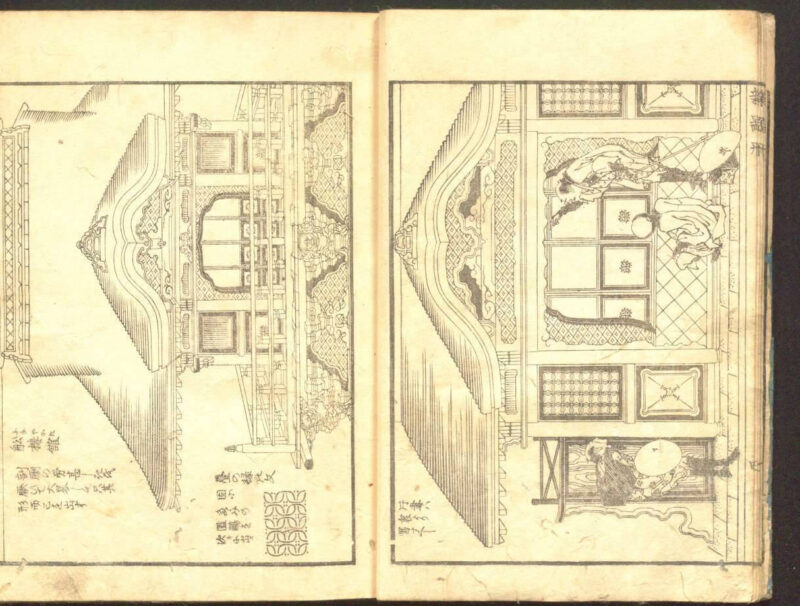

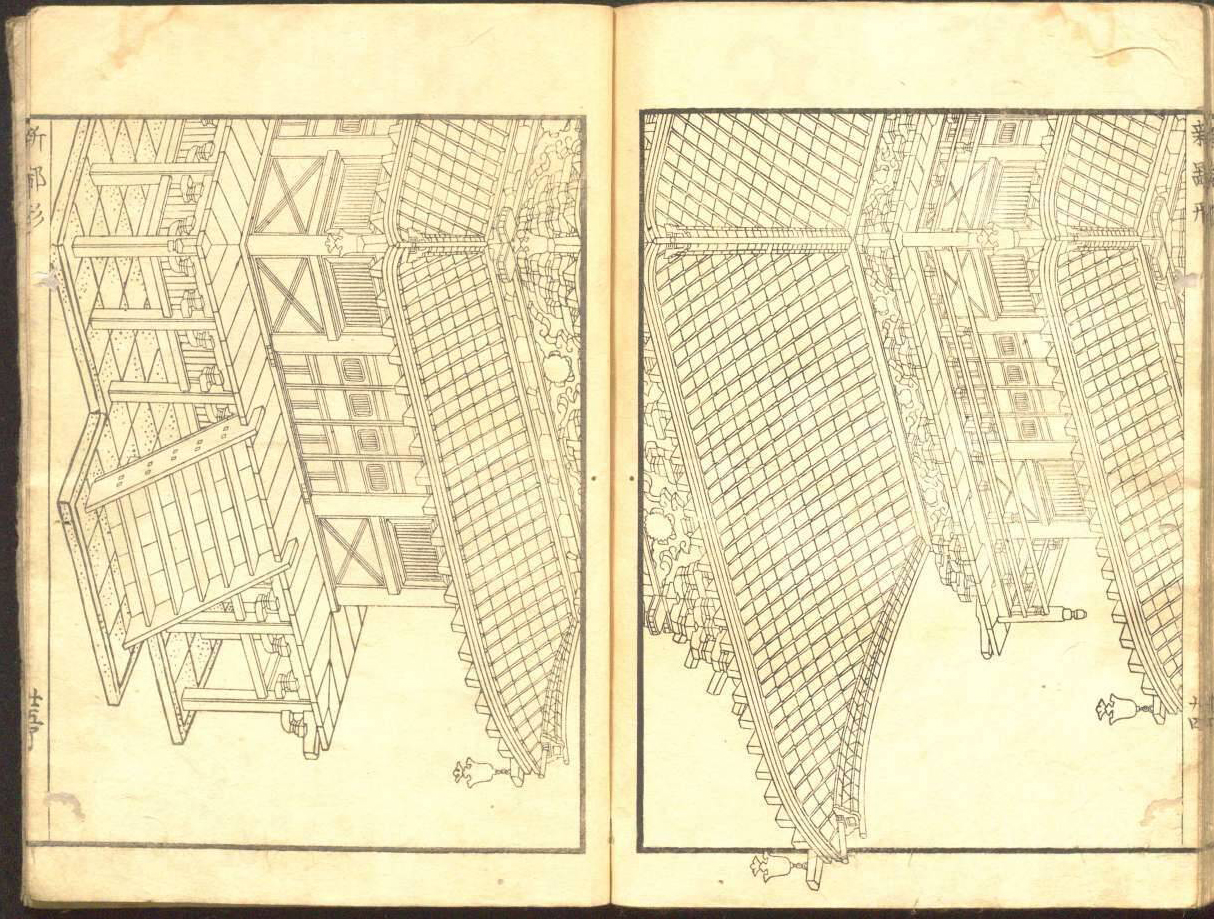

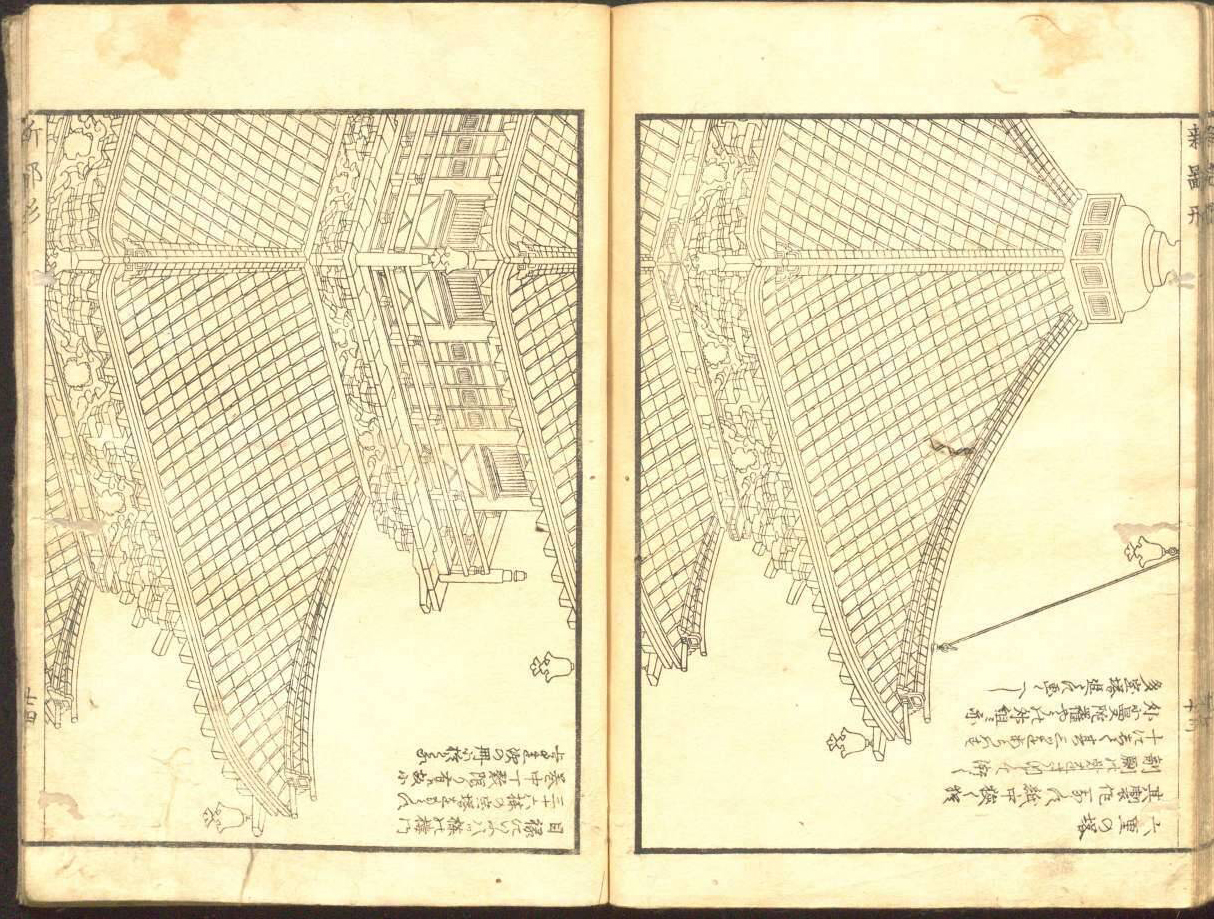

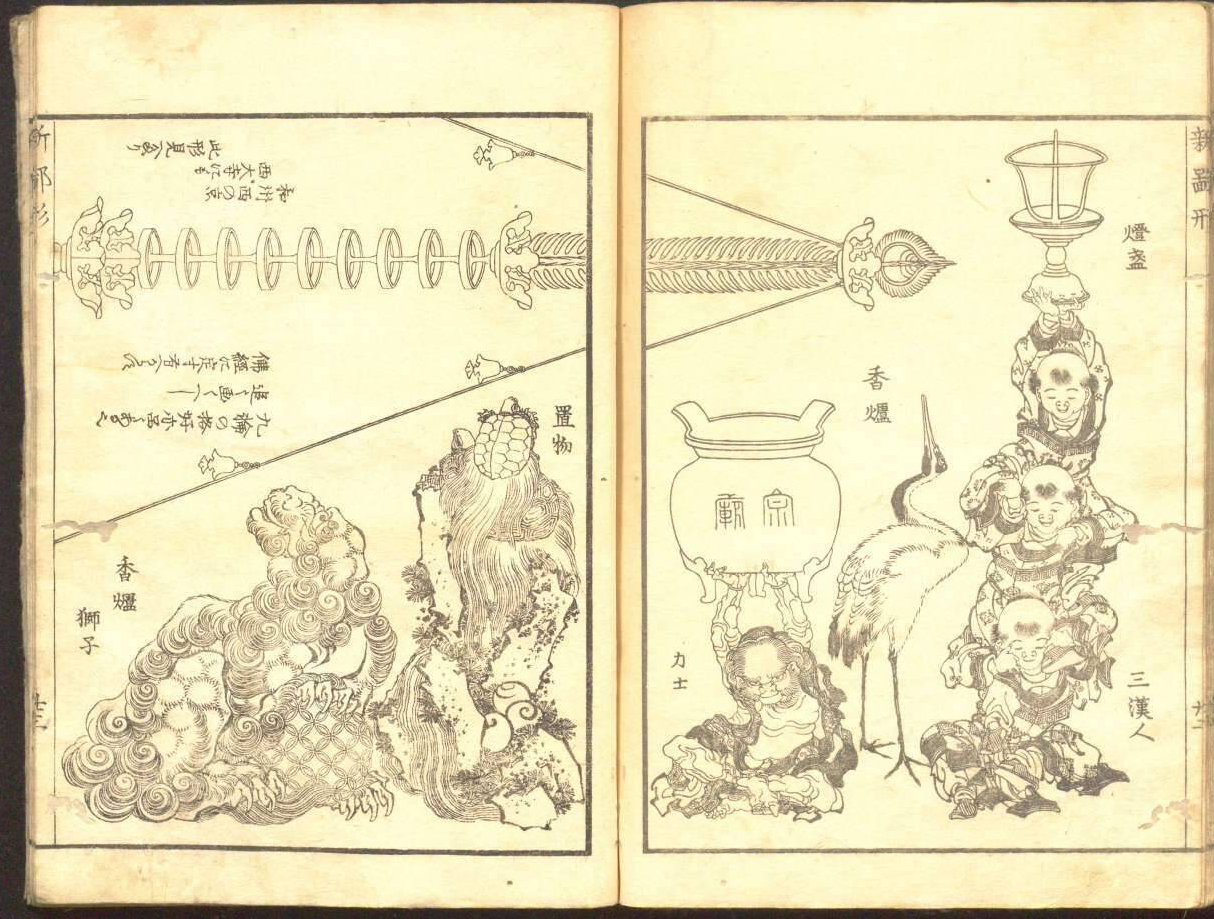

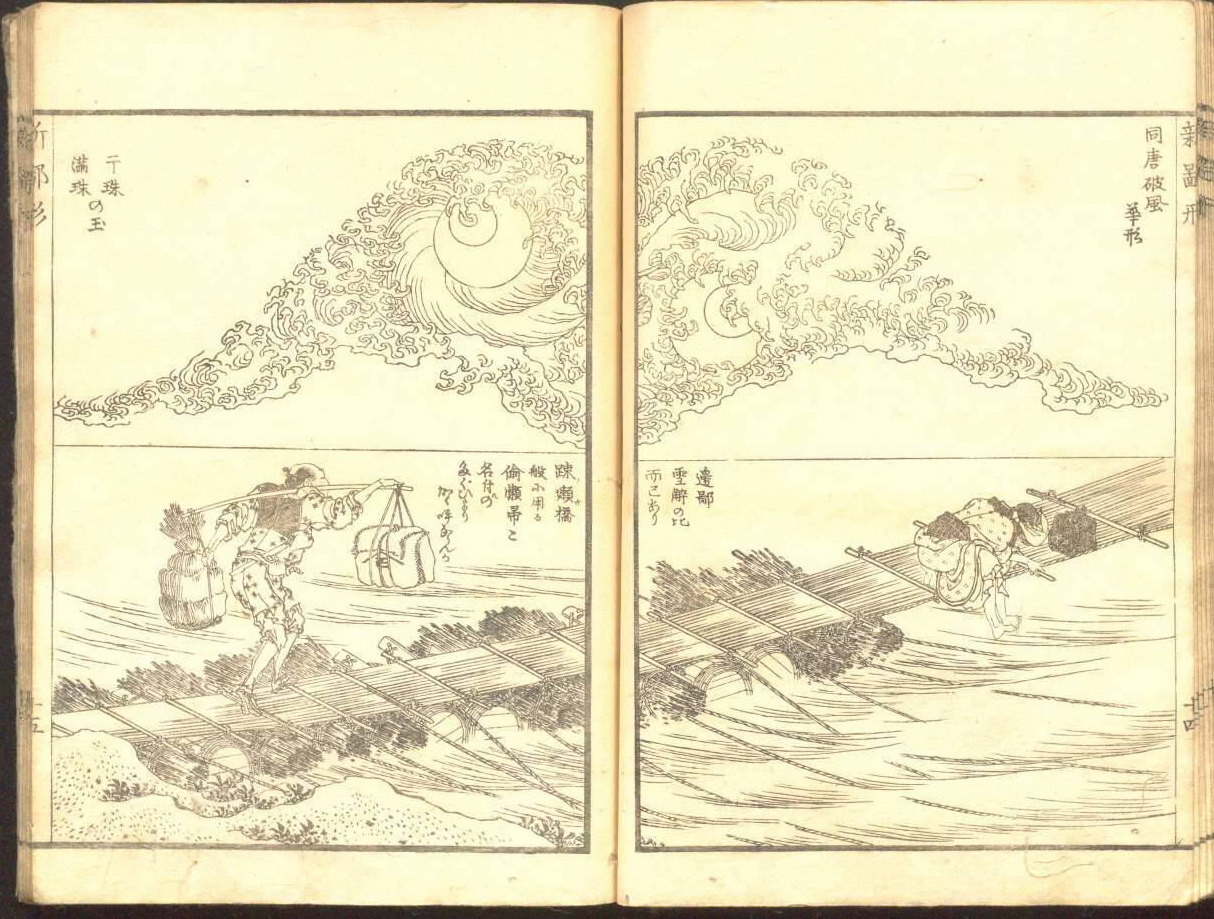

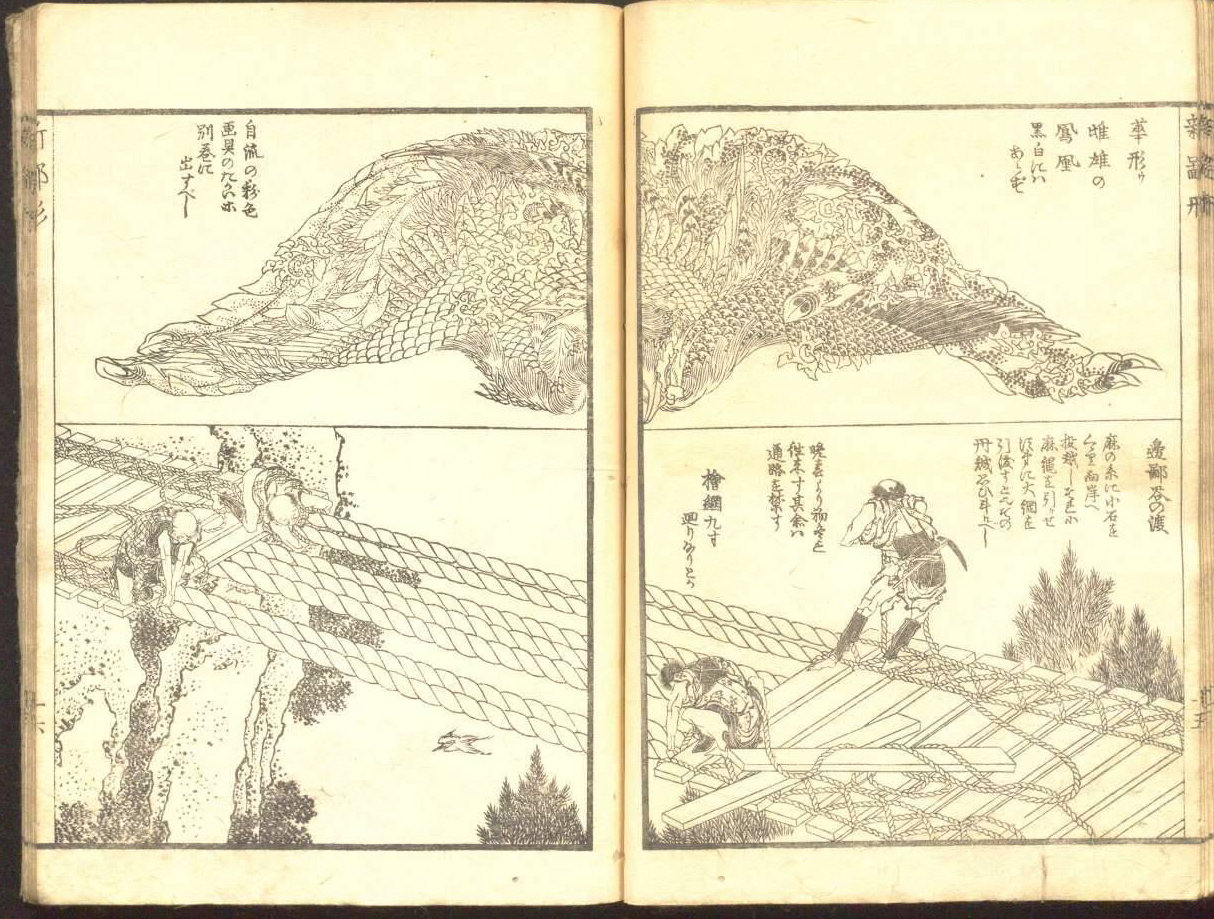

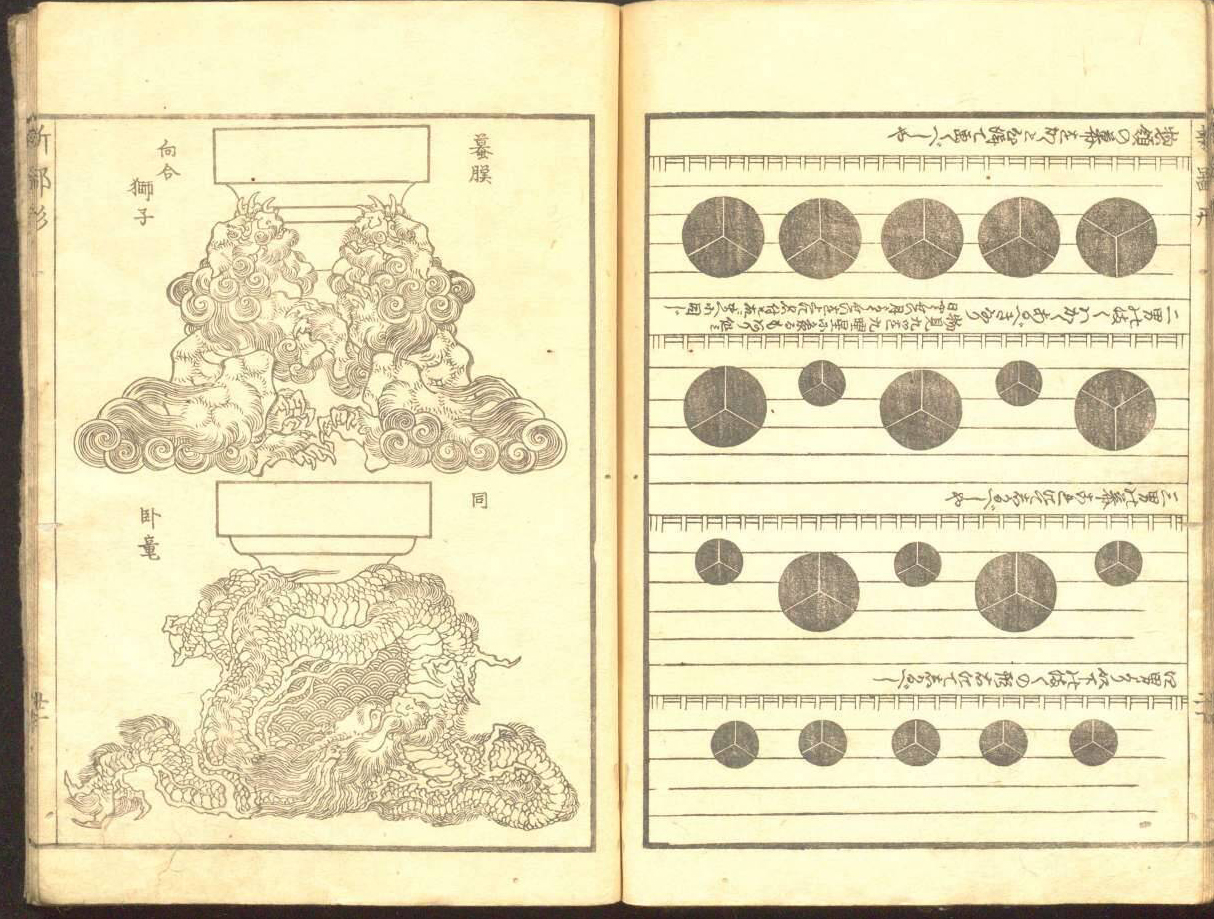

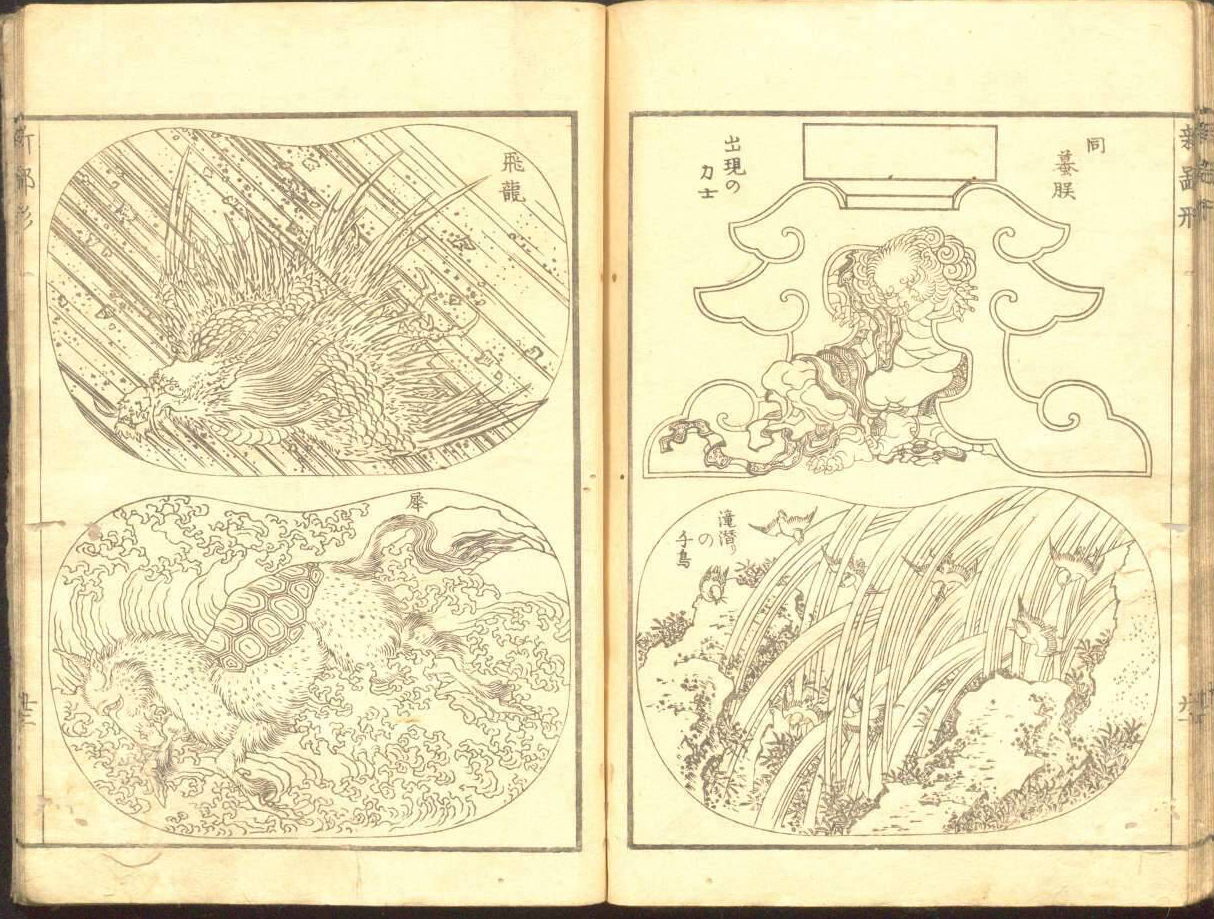

この書物は、絵師を目指す人や、さらなる筆の上達を目指す人に向けて書かれた指南書のようなもので、神社・仏閣特有の建築物の描き方を紹介しています。

建築物の描き方に加えて、大工の姿や建築で使用する道具の紹介なども加えられています。

そして、鳥居の略図や、鐘の描き方など。

建築物に関しては、細部の描き方をしっかり見せるために、2面を縦に使ったり、数ページにわたって一つの建物を紹介したりと、面白いアイデアが詰め込まれています。

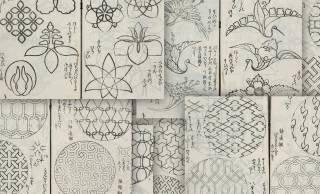

神社仏閣、日本家屋によく見られる「破風(はふ)」や「蟇股(かえるまた)」の装飾デザインの紹介では、北斎ならではのセンスが垣間見られますね。

このような絵手本を数多く手掛けていた北斎。江戸時代、絵師を志す者たちにとってはとても心強い書物だったことでしょう。

それでは、葛飾北斎による絵手本「諸職絵本 新鄙形」を全ページどうぞ!

『諸職繪本/葛飾新鄙形』(国文学研究資料館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200022006