巫女から従五位へ、そして絞首刑へ!死霊を憑依させる巫女・紀益女とはどんな女性だったのか?

神々と共に歴史を紡いできた日本において、神々と人間の媒(なかだち)は特別な存在でした。

例えば自らの身に神霊を宿して天意を伝える巫女(みこ)が、歴史上大きな影響を及ぼした事例も多く存在しています。

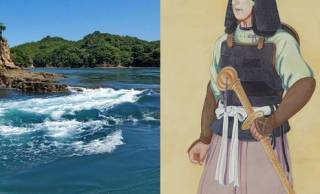

今回は奈良時代に活躍した巫女•紀益女(きの ますめ)を紹介。果たして彼女はどんな女性で、どんな生涯をたどったのでしょうか。

藤原仲麻呂の乱で活躍?

紀益女は生年不詳。元は紀寺(きでら)に仕える奴婢(女性は婢、男性は奴)の出身で、紀益麻呂(ますまろ。同じく奴婢の出身で陰陽頭まで昇る)の一族だったと考えられています。

彼女の生い立ちや暮らしぶりについて詳しいことは伝わっていませんが、死霊が憑依する巫女として知られ、また和気王(わけおう。天武天皇の曾孫)から寵愛されていたそうです。

【和気王の略系図】

天武天皇―舎人親王―三原王―和気王

そんな紀益女は天平宝字8年(764年)10月14日に従五位下と叙せられました。

…無位紀朝臣益女従五位下……

※『続日本紀』天平宝字8年(764年)10月14日(丁丑の日)条

それまで無位であった者がいきなり六位以下を飛び越して五位に昇るというのは大変なことです。

いくら皇族である和気王の寵愛が深くても、それだけでは実現できなかったことでしょう。

恐らくは同年9月11日から9月18日にかけて勃発した藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)を鎮圧する際、何らかの功績があったものと考えられます。

年が明けて天平神護元年(765年)1月7日、紀益女は勲三等を賜りました。

……従五位上紀朝臣益女勲三等……

※『続日本紀』天平神護元年(765年)1月7日(己亥の日)条

この頃が、彼女の人生における絶頂期であったと言えるでしょう。