”やりがい搾取”は昔から?江戸時代の作家たち、なんと原稿料はほぼゼロ円だった!【大河べらぼう】

吉原細見や絵双紙・黄表紙など、多くの出版物によって時代を風靡した「江戸のメディア王」蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう。蔦重)。

関連記事:

大河ドラマ『べらぼう』親なし・金なし・風流なし…けれど野心家!江戸のメディア王・蔦屋重三郎を完全予習【前編】

毎年、年末が近づくに連れて注目が高まるNHK大河ドラマの主人公。2025年は、ご存じのように「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)〜」で、江戸時代の出版王・メディア王として知られる…

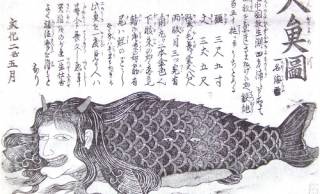

蔦重が活躍した江戸時代中期~後期は、多くの板元が競い合うように創作活動を行い、埋もれていた才能が次々と開花していきました。

しかし儲けるのは板元ばかり、創作者たちに対する報酬は、ほとんど支払われなかったと言います。

今回は江戸時代の出版事情について、その一例を紹介しましょう。

製本が 追いつかぬほど 大人気(五七五)

草双紙(くさぞうし。絵本、絵双紙)や黄表紙が庶民の間で最も流行したのは、天明年間(1781~1789年)のことでした。

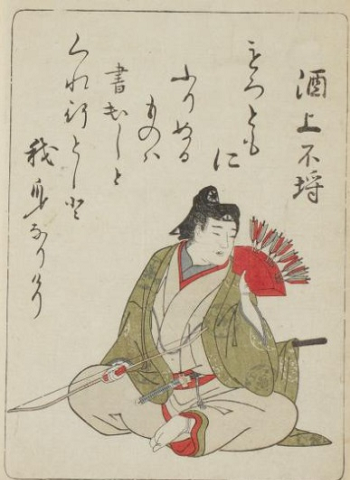

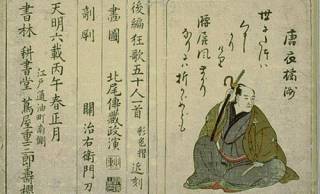

当時は朋誠堂喜三二(ほうせいどう きさんじ)の『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくどおり)』や恋川春町(こいかわ はるまち)の『鸚鵡返し文武の二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』、そして唐来参和(とうらい さんな)の『天下一面鏡の梅鉢(てんかいちめん、かがみのうめばち)』が大人気だったと言います。

どのくらい人気かと言いますと、これらの発売当日、板元である鶴屋喜右衛門(つるや きゑもん)の門前に山のような人だかりができるほどでした。

そして発売されるや人々は奪い合うように本を買うので、次から次へ製本しても間に合いません。

仕方がないので、摺り上げてまだ墨も乾ききらない紙に表紙と綴じ糸をセットで渡し「セルフ製本」で売ったそうです。

このことからも、当時の出版物がいかに人気を誇ったかが分かるでしょう。