日本刀、実戦では最大で何人まで続けて斬れたのか?”日本刀のリアル”を解説

真剣のリアル

いまの時代、刀剣を所有するには許可を取る必要があり、真剣をじっくり見たことがあるという人は少ないでしょう。「真剣のリアル」は、いろいろと忘れられつつあります。

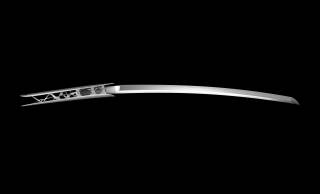

今回は、一本の真剣で何人まで斬ることができたのか? そして、真剣に「溝」が彫ってある理由は何なのか? を解説します。

江戸時代の武士には、腰の刀を抜こうと思ったら、鞘に引っかかって動かず、やっと抜けても刀身が赤く錆びていたという者もいたようです。

天下太平の時代になれば、武士の命といわれた日本刀も使う機会がなく、使わないから手入れもされません。台所の包丁と同じで、手入れをしないと、鉄製の刀身はすぐに赤錆だらけになってしまうのです。

しかし幕末になると、再び人の斬り合いが始まります。その頃を舞台とした時代劇には、新撰組や浪士がバッタバッタと敵を斬り殺すシーンが登場しますね。

では、一本の日本刀でいったい何人の人を連続で斬ることができたのでしょうか。

実戦での限界

例えば、首斬り役人を任されていた山田浅右衛門は、一本の日本刀で何人ぐらい斬れるかという数字を残しています。

関連記事:

実はかなりの高収入!試し斬りの高スキルを代々継承した江戸時代の死刑執行人「山田浅右衛門」とは?

現代の日本でも残る死刑制度ですが、日本史上には、有名な死刑執行人がいました。その名は「山田浅右衛門(やまだ あさえもん)」。これは一人の人物を指すのではなく、とある役割を務めていた山田家の当主…

その記録によると、長船秀光や関の孫六長曾祢虎徹をはじめとする最上級の刀で13人となっています。

しかし、これはあくまで試し斬りの話。実戦では、そんなに続けて斬ることは不可能だといいます。

せいぜい三人も斬ると、刀身に脂身がべっとりとつきますし、また刃こぼれもします。一本の日本刀で連続で斬れるのは、3~5人が限界だったといわれています。

時代劇では、何人もの相手を斬り倒した後も刀がピカピカに光っていたりしますが、あれはあくまでもフィクションです。

ページ: 1 2