愛されフルーツ「ナシ」の歴史は想像以上に古かった!その起源と歴史を解説【中編】:2ページ目

2ページ目: 1 2

ナシと日本人との出会い

東北地方の民話で「なら梨とり」というものがあります。病気になった母親のために、親孝行の三人兄弟が魔物の住む奥山にナシを採りに行く話です。

人とナシの最初の出会いは、こうした山や森での採集から始まったのでしょう。そして飢えを助け、薬にもなるナシの木(ナシの健康効用は後編で解説します)は大切に保存されました。

その後も、優れたナシの木は種や枝で人々によって増やされ、ただのナシとは区別される存在となったのです。そうして、さまざまな品種が生まれたと考えられます。

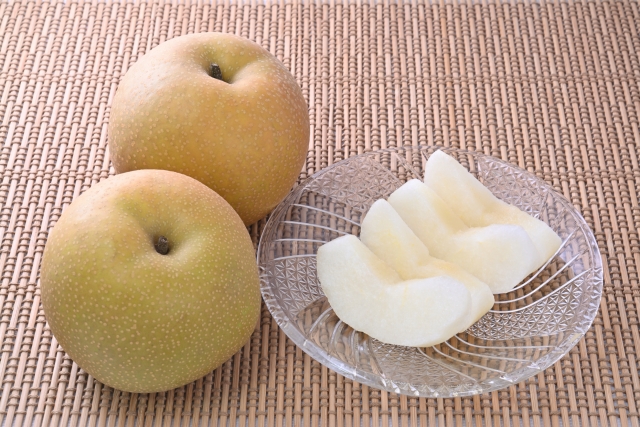

よってひと口に同じニホンナシといっても、果実の収穫できる時期、病気に対する強さ、花の色、葉の大きさ、果実の形、味など、その特徴はさまざまです。

例えば幸水という品種は、夏の暑い時期に収穫できて、果実の大きさは中ぐらいで、果肉は柔らかく、甘いのが特徴です。

一方、晩三吉という品種は秋が深まるころに収穫できて、幸水の二倍ぐらいの大きい果実をならせます。幸水より酸っぱく、果肉が少し固いのが特徴です。

【後編】では、ナシにまつわる言い伝えやおまじない、現代の健康効用などを解説します。

【後編】の記事はこちら↓

愛されフルーツ「ナシ」の歴史は想像以上に古かった!その起源と歴史を解説【後編】

個性豊かな地方のナシ【中編】では、日本でのナシ栽培の特徴について説明しました。[insert_post id=240288]【後編】では、ナシに関する民俗などを見ていきましょう。…

参考資料:さわむらゆたか・かじうらいちろう編集『ナシの絵本 (そだててあそぼう)』農山漁村文化協会 (2006年)

画像:photoAC,Wikipedia

ページ: 1 2