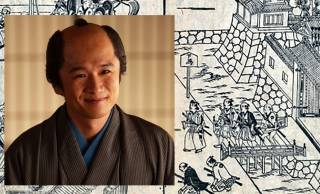

謎多き浮世絵師・東洲斎写楽はなぜ消えた?浮世絵史の謎に迫ってみると…【大河ドラマ べらぼう】

寛政6年(1794年)5月に彗星のごとくデビューし、寛政7年(1795年)1月まで約10ヶ月間だけ活躍した東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)。

※勘定が合わないと思われるかも知れませんが、寛政6年(1794年)には閏11月があったので、合計10ヶ月になります。

またの名を写楽斎(しゃらくさい。洒落臭いのシャレ)、江戸時代の浮世絵史に強烈なインパクトを与えながら、彗星の如く消え去ってしまいました。

謎多き浮世絵師として知られる東洲斎写楽はなぜ消えてしまったのでしょうか。今回は東洲斎写楽が消えた真相に迫りたいと思います。

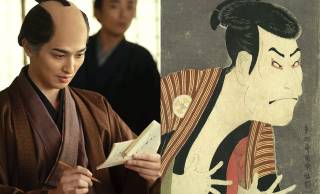

リアル過ぎて?売れなかった写楽

……顔のすまひのくせをよく書いたれど、その艶色を破るにいたりて役者にいまれける……

※作者不詳『江戸風俗惣まくり』より

これは写楽の画風を評したものですが、文中「役者にい(忌)まれける」とは、何とも穏やかではありませんね。

かみ砕くと「あまりにリアルに描き過ぎて、イメージを損ねるため役者たちから嫌われてしまった」そうです。

……歌舞妓役者の似顔をうつせしが、あまり真を画かんとてあらぬさまにかきなさせし故、長く世に行はれず一両年に而止ム……

※大田南畝ら『浮世絵類考』より

こちらも「あまりにもありのままを描こうと、顔の特徴を強調しすぎたため、人気が出ず1~2年(足かけ2年)で終わってしまった」と評されました。

およそ役者絵とは、役者を贔屓にしているファンたちがうっとりするために買うものです。

役者絵に求められているのは真実よりも魅力であり、美醜をありのままかそれ以上に強調する写楽の画風は、役者からもファンからも嫌われてしまったのでした。

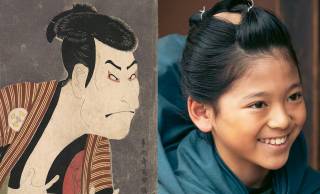

写楽を売り出した蔦屋重三郎は、当初こそ「役者のリアリティを浮き彫りにするという、これまでにない斬新な趣向がウケるだろう」と期待したことでしょう。

しかし実際に売り出してみると、市場のニーズが明らかに違っていたため、撤退の決断を迫られたのかも知れません。

蔦重「ねぇ先生、この画風はどうやっても売れませんよ。そろそろ方針を変えませんか?」

あるいは蔦重と写楽の間に葛藤や対立があった可能性も考えられます。

写楽「てやんでえ、べらぼうめ!新しいことを始めて、世の中がすぐに受け入れてくれたら苦労しねぇよ。時代が俺たちに追いつくまで続けるんだ!」

……なんて会話があったのでしょうか。

しかし蔦重は時代が追いつくまで堪え切れず、泣く泣く写楽を切り捨てたようです。