ジンゲル、ドッペル…どういう意味?大正時代の”若者スラング”に見るモダンライフの源流

今から約100年くらいの昔、大正時代(1912~1926年)は、日本で「自由」や「新しい考え方」が広がった時代でした。

政治では民主主義(デモクラシー)が発展し、人々の暮らしも現代に近づいていきました。また、若者たちは独自の流行語を生み出し、言葉遊びを楽しんでいました。

この時代、国民の意見を政治に反映させる動きが強まりました。原敬(はらたかし)が日本初の政党内閣を作り、1925年には普通選挙法が成立し、25歳以上のすべての男性が選挙に参加できるようになりました。(女性の選挙権は戦後に実現します。)

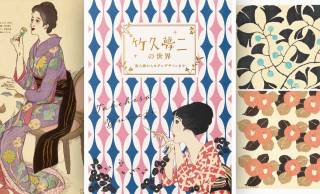

社会の変化とともに、若者文化も発展しました。ボブカットの「モダンガール(モガ)」や西洋風のスーツを着た「モダンボーイ(モボ)」が登場し、カフェでコーヒーを飲みながら会話を楽しむようになりました。

現代の感覚でもハイレベル!大正・昭和時代に流行したオシャレ文化「モボ・モガ」って知ってる?

みなさんは、「モボ・モガ」という言葉を聞いたことがありますか?「なにそれ?」とまったく見当がつかない方、「なにかの略?」と勘づいた方など、さまざまではないでしょうか。「モボ・モガ」とは、「モダ…

ラジオが普及し、ジャズや西洋映画が流行するなど、当時の若者たちは新しい文化を積極的に取り入れていました。

そんな自由な時代には、若者たちの間で独特のスラング(流行語)が生まれました。特に、大学生や旧制高校の生徒たちはドイツ語や英語をもとにした新しい言葉を使い、仲間同士で楽しんでいました。

例えば、一人で食堂に行くことを「短期遠征」、芸者を「ジンゲル」、二回留年することを「ドッペル」、食べ物の量が多いことを「ボリュームリッチ」、銀座をぶらぶら歩くことを「ギンブラ」と呼びました。

また、米の買い占め業者を批判する言葉として「人類の敵」という表現も生まれました。

ページ: 1 2