江戸時代、両替商が「為替(かわせ)」の仕組みを劇的に発展させた!幕府の難題を解決した三井越後屋

鎌倉時代からあった「為替」

いつの時代でも、多額の現金を持ち歩くときには、事件や事故に巻き込まれたらどうしようと心配になるものです。

そのため、安全に遠隔地に送金する為替(かわせ)という仕組みが、鎌倉時代に考案されました。

為替は、貸借の決済を行う際、現金のかわりに手形・小切手などの信用手段を用いる方法です。

鎌倉時代には為替(かわし)・替米(かえまい)・替銭(かえせん)という名称で実施されていました。ちなみに「かわせ」の語源は「交わす」で、交換するシステムを意味しています。

全国的な商品流通が発達した江戸時代には、その仕組みがさらに大規模に行われるようになります。その経緯を解説しましょう。

関連記事:

江戸時代の貨幣計算のややこしさに驚け!当時はなぜ「両替商」が経済に不可欠だったのか?

さすがの徳川家康、貨幣制度まで統一!江戸時代はどのような貨幣が流通していたのか?

三井越後屋が請け負った大仕事

1690(元禄3)年、江戸の御金奉行が、「大坂御金蔵銀御為替御用」の役目を請け負う両替商を募集しました。

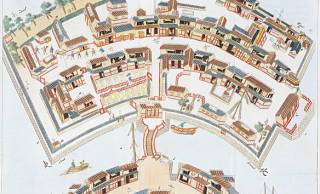

大坂にある幕府の蔵屋敷には、幕府の直轄領などから年貢米などのさまざまな物資の売却代金や運上金などが集められます。

大坂御金蔵銀御為替御用とは、蔵屋敷から何万両もの銀貨を「御用金」として受け取り、二か月後に江戸の御金奉行に上納する役目です。

それまでは、上方から江戸まで東海道経由で現金を運んでいましたが、それを為替によって行おうというのです。

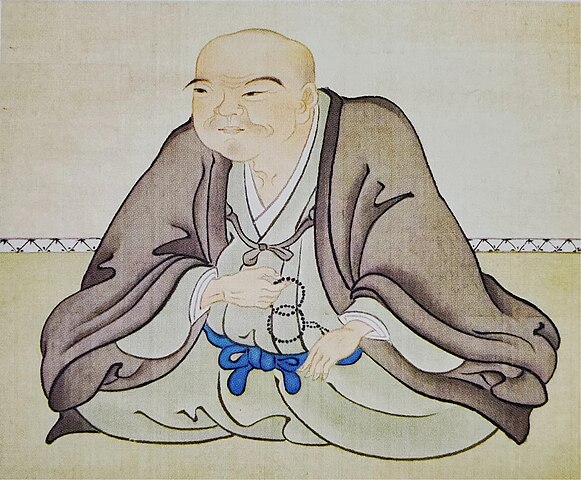

呉服商としてすでによく知られていた三井越後屋は、その役目を請け負うことにしました。三井越後屋は、自分のところの仕入と販売のシステムを活用して、この難題をクリアすることになります。

三井越後屋の本業は呉服商ですから、商品は京都の西陣織や友染の絹織物、また丹後縮緬、河内木綿などの反物が多く、上方から仕入れることが殆どでした。

一方、商品が売れるのは主に江戸ですから、売れた代金を上方に送り、次の仕入れに備えなければなりません。

つまり三井越後屋の売り上げは江戸から上方に送金し、幕府の御用金は反対に上方から江戸に送るので、本来なら現金が行き違うことになります。