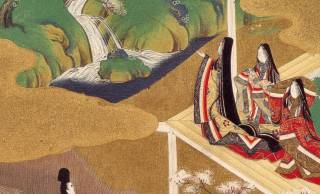

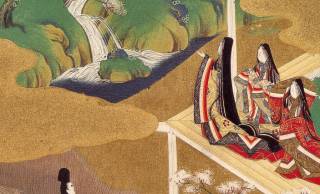

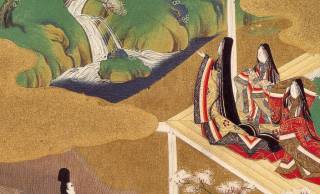

実は「内縁の妻」だった紫式部!平安時代は一夫多妻制…は誤解。平安貴族の婚姻制度について解説:2ページ目

紫式部も妾だった

ではそもそも「妾」はどんな立場なのかというと、現代で言うところの内縁の妻に近いと考えて間違いないでしょう。

実質的に夫婦の生活をしていて世間でも夫婦として捉えられていますが、婚姻届を出していないため法律上の夫婦とは言えない。そういう関係にあたるわけです。

とはいえ現代でも、内縁の妻が複数いる男性というのはちょっと稀です。平安貴族たちは複数の妾を持つことも珍しくなく、やはりこういった点は現代とは大きく異なると言えるでしょう。

正妻と妾の大きな違いは、法律上の位置づけのみならず、婚姻形態にも認められます。

平安時代の結婚形態としては通い婚が有名で、これはしばしば「夫婦が同居せず、夫が妻の住まいを訪ねる婚姻形態」と説明されます。しかし、通い婚における「妻」は正妻のことではなく、あくまでも妾のことです。正妻は夫と同居しているものです。

では、藤原宣孝と結婚した紫式部はどうだったのかというと、彼女はあくまでも「通い婚」で夫を待ちわびる妾の立場でした。

妾の立場は非常に弱く、通ってくる夫が寄り付かなくなれば、関係はそれで終わります。

一方、正妻と離縁するためには、以下の6つの条件のいずれかに該当する必要がありました。

①男子が生まれない

②姦通

③夫の両親に仕えない

④多言(夫の仕事に口出ししたり、人を陥れるようなおしゃべり)

⑤盗み

⑥嫉妬、悪疾(たちの悪い病気)のいずれかに該当していなければならない

このように見ていくと、正妻はそれなりに法的にも守られていたことが分かります。もちろん現代の視点で見れば、当時の女性はつくづく不利な立場だったんだな…と思いますが。

ただし現代では、内縁の妻も法的にかなりしっかり守られるようになっており、こうした点に平安時代と現代の大きな違いがありますね。

平安貴族の男性は決してハーレムのような一夫多妻制を謳歌していたわけではなく、同居する正妻との関係を第一義としながら妾を持っていたのです。

参考資料:

歴史探求楽会・編『源氏物語と紫式部 ドラマが10倍楽しくなる本』(プレジデント社・2023年)