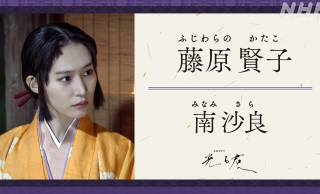

実際、藤原道長は夜に紫式部のもとを訪れていた!?『紫式部日記』から読み取る二人の関係【光る君へ】:2ページ目

夜に訪れた「水鶏」とは…

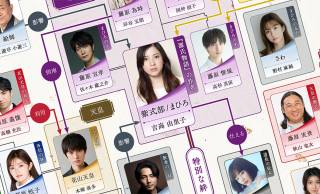

道長は三人の娘 (彰子の妹)を次々と入内させ、三代にわたる外戚となって権力を盤石なものとしていきました。そして、そんな中で紫式部の『源氏物語』執筆を全面的にサポートしました。いわば、小説家としての式部のパトロンです。

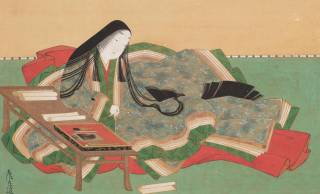

『源氏物語』が結んだ紫式部と藤原道長の絆…未亡人の紫式部がパトロンを得て世界的古典を書き始めるまで

で、『紫式部日記』には次のようなエピソードが収められています。

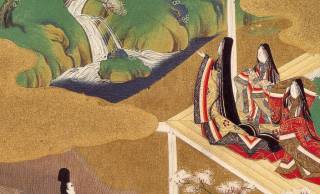

ある日、中宮の前に置かれていた『源氏物語』を見た道長が、そばにいた紫式部に語りかけます。

すきものと 名にし立てれば 観る人の 折らですぐるは あらじと思ふ

(『源氏物語』のような恋愛物を書いたあなたは「好き者」と評判になっています。あなたを口説かずに素通りする男などいないのでしょうね)

捉え方によっては、大変失礼な質問ですね。これに対して紫式部は、

人にまだ 折られぬものを たれかこの すきものぞとは 口ならしけむ

(誰にも靡(なび)いたことのない私を、いったい誰が「好き者」などと言うのでしょう。心外なことです)

と返しました。これだけでも、道長がどんな目線で紫式部のことを見ていたのか、また紫式部が男たちからどのように見られていたのかが想像できて興味深いですが、さらに無視できないのは、この直後に続くエピソードです。

渡殿に寝たる夜、戸をたたく人ありと聞けど、恐ろしさに音もせで明かしたるつとめて、

(渡殿〈渡り廊下にある局〉で寝た夜、誰か戸を叩く人がいた。その物音を聞きながらも、恐ろしいので返事もせずに夜を明かした。)

夜もすがら 水鶏(くひな)よりけに なくなくぞ 真木の戸口に たたきわびつる

(一晩中、水鶏にも増して、泣く泣く真木の戸口を叩きあぐねていました)

ただならじ とばかり叩く 水鶏ゆゑ あけてはいかに 悔しからまし

(ただ事ではない戸の叩き方でしたが、ほんの出来心でしょう。私が戸を開けていたら、どんなに後悔することになっていたことでしょう)

前半部分で紫式部のことを「すきもの」と呼んだ人物は間違いなく藤原道長なのですが、それに続いて、夜に何者かが戸を叩いて紫式部のもとを訪れたというのです。

その正体が誰だったのか、『紫式部日記』には書かれていません。しかし「すきもの」のエピソードに連続して書かれている以上、紫式部もその連続性を意識して『日記』をつけたと考えるのが自然でしょう。

ただ、紫式部自身も戸を叩いた人物の正体を確認した形跡はありませんし、どこからどこまでを「史実」と考えるかは微妙なところです。何もかも証拠がないので、何事かを断言することはできません。

ただ、紫式部がこのような書き方をしている以上、二人の間に少なくともなんらかの艶めいた「意識」程度のものはあったかも知れません。