これは驚き!江戸時代の貨幣「寛永通宝」はなんと昭和時代まで使われていた

寛永通宝とは何か

皆さんは、寛永通宝(かんえいつうほう)という貨幣をご存じでしょうか。

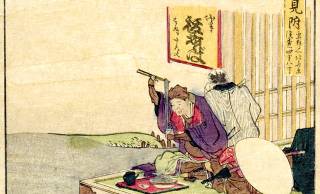

貨幣の歴史に詳しい人なら言わずもがなでしょうが、これは徳川三代将軍である家光の時代に鋳造され、一般に流通した貨幣のことです。これは、実質日本で初めての国内統一通貨だったと言えるでしょう。

もちろんそれ以前にも通貨は存在していました。少し、その歴史をたどってみましょう。

古代の日本には貨幣は存在せず、物々交換が基本だったと考えられています。その後、645年の大化の改新以降に、唐の貨幣を真似た和同開珎が皇朝銭として作られるようになりました。

もっとも、それ以前にも貨幣が使われた痕跡はあるのですが、それは一般に流通していたとは考えにくいようです。

しかし皇朝銭はいろいろあって使われなくなり、10世紀末には鋳造されなくなっています。

そして11~12世紀になると、高麗や宋との貿易が盛んにおこなわれるようになる中で、宋の銅銭が大量に輸入されます。これが日本国内でも通貨として使われるようになりました。

こうした海外渡来の貨幣は、その後禁止されます。それが1670年の寛文10年のことでした。

禁止された理由は、寛永3年から、徳川幕府が各地の「銭座」に指示を出して鋳造させていた寛永通宝が、ようやく全国に流通させられるだけの量になったからです。

こうして使われるようになったのが、寛永通宝だったのです。

つまり、日本国内でもそれまでは貨幣が存在していましたが、支障なく使える一般的なものとしては寛永通宝が最初だったということです。

ページ: 1 2