益獣、神の使い…稲荷信仰やきつねうどんなど、日本人と狐(キツネ)の様々なつながり

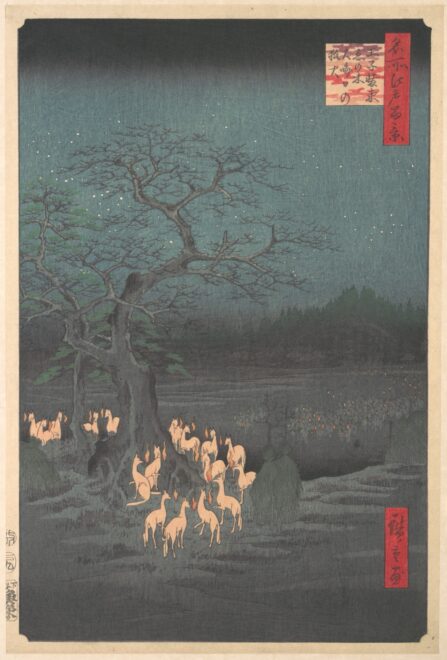

落語には、人を化かすはずのキツネが、かえって人に化かされる顛末を描いた「王子の狐」という噺があります。もちろん、落語以外にも稲荷神社やきつねうどんなど、私たちの生活の周りにはキツネが溢れています。

それでは、一体いつから日本人とキツネのつながりは始まったのでしょうか?今回の記事では、知られざる日本文化とキツネのつながりをご紹介します。

こちらの記事もあわせてどうぞ

かつてお稲荷さんには「ネズミの油揚げ」を供えていた!?日本人の食とキツネの関係

豪族の氏神からやがて庶民への信仰へと移っていった「稲荷信仰」とその経緯

きつねは古くから農耕の神様として考えられていた

きつねは、縄文時代からすでに人の近くに生息していたと考えられています。

縄文時代の遺跡からは、きつねの骨でできたペンダントが発掘されています。弥生時代に日本に本格的に稲作がもたらされると、ネズミが増えるとともにそれを捕獲してくれるきつねやオオカミが益獣となりました。

また、農産物の育つ春に山から姿を見せ、農耕の厳しい冬には山へ戻る、という農耕の周期とキツネの出没周期の一致から、キツネを「恵みをもたらす山の神の使い」と考えられていました。

稲荷神社とキツネ

稲荷神社というとキツネをイメージする方も多いと思いますが、稲荷信仰におけるキツネ(白狐)は神ではなく、基本的に神の使い(=神使)という存在です。

神の使いと考えられるようになった理由は、さきほどの「恵みをもたらす山の神の使い」という説のほかに、元々祀られていた三神(宇迦之御霊大神・佐田彦大神・大宮能売大神)がいずれも食物の神(御饌神:みけつかみ)で、この「御饌神」が「三狐(みけつね)」に転じたという説があります。