- No.165江戸のインフラは先進国レベル!近代化に出遅れたはずの江戸時代、実は産業技術の高さにペリーも驚いていた

- No.164猫のノミ取りついでに売春?少年との性愛「陰間茶屋」には女性客も!江戸時代の買春システム【後編】

- No.163好きな男に大金を貢ぐ!江戸時代の買春システム「役者買い」に大奥の女中も病みつきに【前編】

江戸時代、歯磨きや洗濯は何を使ってたの?毎日の食事はどんなもの?江戸庶民の暮らしアイテム:2ページ目

歯磨きや洗濯は何を利用してたの?

房楊枝(ふさようじ)と呼ばれる、柳の枝の先端をつぶして房状にしたもの)を歯ブラシとしていました。歯磨き粉は房州砂と呼ばれる粉末状の砂に、香料や塩を混ぜたものが主流。文化期には百種類もの商品が出回っていたようです。

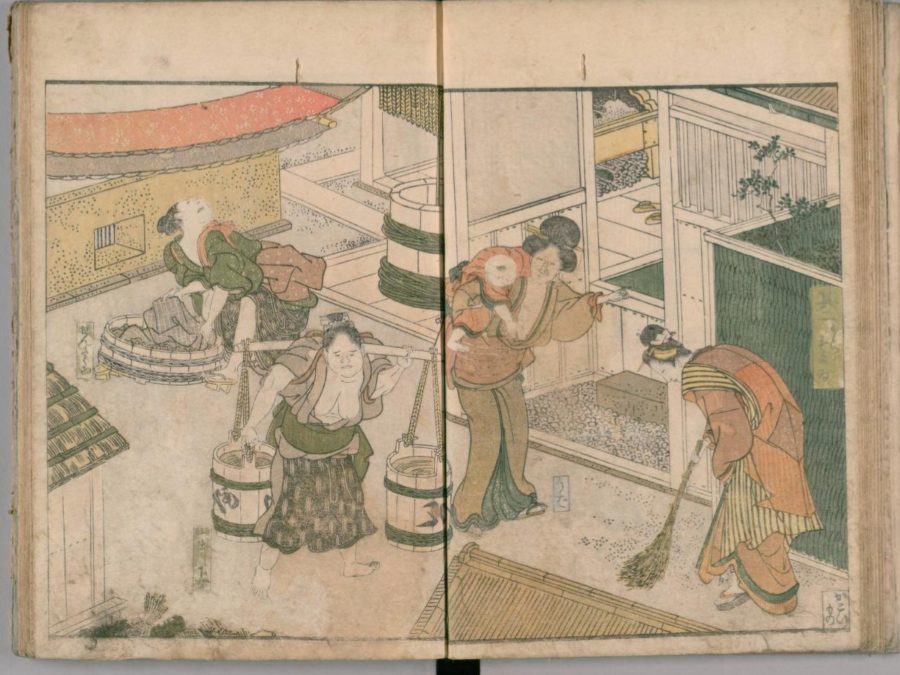

洗濯は灰を水に溶かした上澄みである灰汁と、米のとぎ汁。盥に洗濯物を入れて、もみ洗いをしていました。おなじみの光景ですね。

シャボン(石鹸)はポルトガルから伝来していましたが、香りを楽しんだり皮膚病の薬として、金持ちの層しか手に入れられないものでした。

代用品は無患子(むくろじ)とよばれる木の皮で、こすり合わせて泡を出しました。また、「さいかちの実」はぬるま湯でふやかし揉みほぐすと泡が出ました。

着物は「洗い張り」という手法で、主に夏、縫い目をほどいて細長い布状に分解し、板に張り付けて乾かしました。お粥をすりつぶして糊状にした「姫糊」をつや出しとして利用していました。

昔はよく着物に虫食いが起きていたのも、天然の素材だったからですね。

行灯や蝋燭。どれくらい明るかったの?

江戸庶民は主に行灯を利用。皿に油を入れて、麻布をほぐしてよった灯心を浸し火をつけます。火打ち石や火打ち金など道具一式は「火口箱」と呼ばれる道具箱に入れておきました。

しかし行灯の明るさは今の豆電球程度と言われており、手紙を読むのも一苦労のレベル。

蝋燭は行灯の5倍の明るさですが高級品で、武家が広間で使う百目蝋燭は、かけそばの12倍もの値がついたようです。

行灯の油も菜種油ではなく、半値で買える魚油を利用していたようです。魚油は匂いがきつく、煤も大量に出ました。そのため、眼病も多かったようです。江戸中期頃になると、菜種油の値が下がり夜なべ仕事ができるようになりましたが、太陽の動きと共に早寝早起きすることが一番効率的だったようですね。

参考文献:『江戸の人情「長屋」がわかる』技術評論社

バックナンバー

- No.165江戸のインフラは先進国レベル!近代化に出遅れたはずの江戸時代、実は産業技術の高さにペリーも驚いていた

- No.164猫のノミ取りついでに売春?少年との性愛「陰間茶屋」には女性客も!江戸時代の買春システム【後編】

- No.163好きな男に大金を貢ぐ!江戸時代の買春システム「役者買い」に大奥の女中も病みつきに【前編】

- No.162江戸時代のレンタル屋はなんと「ふんどし」も貸していた!質屋では汚れたふんどしで金借りOK

- No.161「江戸時代は平和」だって?そんなの大間違い!現代に通じる悪党らの卑劣な詐欺事件【後編】