なぜ「三日坊主」と言うのか?ことわざの由来と起源を、過去の文献から迫る

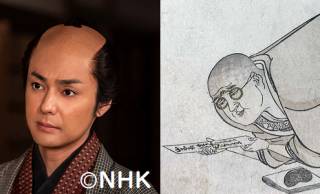

何か新しいことを始めても、飽きっぽくてすぐにやめてしまう三日坊主(みっかぼうず)。

一度出家をして(僧侶になって)はみたものの、厳しい修行や質素な暮らしが嫌になり、すぐに還俗(げんぞく。僧をやめて俗世間へ戻ること)してしまう様子を笑ったことが由来です。

この三日坊主という言葉は、いつごろから使われ始めたのでしょうか。今回は三日坊主の始まりについて調べてみました。

江戸時代・元禄以前から使われていた三日坊主

まずは国立国会図書館で「三日坊主」という言葉が掲載されている書籍を調べます。

すると『さへずり草 松の落葉』という明治43年(1910年)~明治45年(1912年)の慣用句集が見つかりました。

ページをめくると三日坊主の項目があったので、さっそく読んでみましょう。

〇三日坊主

同書(同巻)に、「朔日二日三日坊主」とあり、此諺は元禄の昔すでにありて今に絶ず、

※『さへずり草 松の落葉』より

※同書(同巻):井原西鶴『世間胸算用』を指します。

※文末に「、」を使っていました。

この文章から、三日坊主という言葉は江戸時代の元禄年間(1688~1704年)時点で既に使われていたことが分かります。

また語呂合わせなのか「朔日(ついたち)二日三日坊主」と、3日だけでなく1日2日(で投げ出した者)も同類とばかり、一括りに呼ぶこともありました。

ただこれ以上さかのぼって記録されている文献はなく、三日坊主の起源を突き止めるには、今後の究明がまたれます。

恐らく世の中が比較的平和になり「僧侶よりも俗人でいた方が快適である」と感じられるようになった江戸時代以降(17世紀半ば?)に生まれた言葉と考えられるでしょう。

※世の中が貧しければ贅沢も言っていられないため、お寺の方がまだマシと思って頑張ったかも知れません。

ページ: 1 2