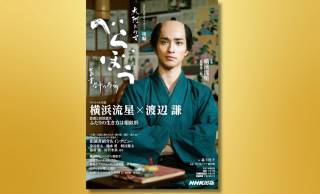

【元ネタ】『べらぼう』りつ(安達祐実)の夫か!?吉原遊郭の芸者を取り仕切った男・大黒屋庄六とは何者?

NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」皆さんも楽しんでいますか?

第15回放送「死を呼ぶ手袋」では、大黒屋りつ(安達祐実)が遊女屋を辞めて、芸者の見番(検番)を始めると言っていました。

※第15回放送の振り返り記事

【大河べらぼう】げにありがたき白眉毛の死因は?次の西ノ丸は誰に?ほか…4月13日放送の考察&レビュー

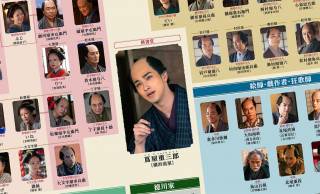

このエピソードには元ネタがあり、大黒屋庄六(だいこくや しょうろく)という人物が、実際に吉原遊郭で芸者の見番を行っています。

※りつ自体が創作人物である(可能性が高い)ため、この大黒屋庄六が彼女の夫か父兄かは分かりません。

果たしてこの大黒屋庄六とは何者だったのか、今回は紹介したいと思います。

尾張国から吉原遊廓へ

大黒屋庄六は享保12年(1727年)、尾張国知多郡坂井村(愛知県常滑市)の片岡家で誕生しました。

明和6年(1769年)に吉原角町で商家「大黒屋」として出店し、遊女屋「甲子楼(かっしろう)」を営むようになったのは安永5年(1776年)からと言われます。

やがて安永8年(1779年)から吉原仲之町で見番を開業。遊女屋に所属しない芸者の締め出しにかかりました。

劇中では「芸者たちを保護したい」などと美談仕立てになっていましたが、実際は利権を独占したい思惑があります。

また当時は遊女屋お抱えの芸者たちが揚げ代(売上)をピンハネされたのに対し、フリーの芸者は揚げ代の100%を自分の収入にできたため、お抱え芸者たちの不満を緩和する効果もありました。

もちろん見番システムには芸者たちを保護する効果もあり、芸者も客も風紀を取り締まることで、トラブル防止にも効果を上げています。

こうして見番システムの導入によって揚げ代(ピンハネ)収益を稼いだ大黒屋庄六ですが、決して私腹を肥やしてばかりいたわけではありません。

大黒屋庄六は見番事業の収益で、吉原遊郭の道路や下水道を整備や火消を設置、また日本堤(にほんづつみ。隅田川の氾濫ポイント)の修繕も手がけています。

こうした辺りも劇中で描写すると、よりよかったかも知れませんね。