伝説で彩られた「元寇」「蒙古襲来」の真相に迫る!神風伝説とフビライの真の意図について解説【後編】:3ページ目

蒙古襲来は「雇用創生」?

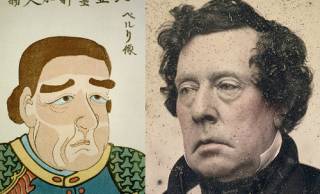

1275年9月、幕府の執権北条時宗が元の使者を斬首します。これにフビライが激怒して、2度目の蒙古襲来になりました。

しかしこれも、フビライの本当の目的は他にあったという説があります。

フビライは南宋を征服したものの、降伏したたくさんの南宋の兵士の処分に頭を悩ませていました。兵士として残すと膨大な費用がかかるからで、それに彼らを放置すれば将来的に叛逆されるおそれもありました。

だからといって、兵を辞めさせてしまえば浮浪者や盗賊などになって社会を乱す要因になりかねません。

そこで、フビライが不安因子の彼らに与えた「仕事」が、2度目の蒙古襲来でした。つまり2度目の蒙古襲来はフビライにとっては失業者対策であり、雇用創生の政策でもあったということです。

実際、弘安の役で日本にやってきた14万の元軍は元・高麗・南宋の兵士による混成軍でしたが、その実態は大半が高麗や南宋の兵士でした。

彼らが乗ってきた軍船も、元が高麗や南宋に造らせた粗製乱造の脆弱なものでした。その結果、船は大風によって簡単に壊滅して多数の兵士が海の底に沈みました。

こうして、結果的にはフビライの頭を悩ませていた南宋の兵士の問題も解消したわけです。

こうした視点から見ていくと、2度目の蒙古襲来は日本征服よりも元の内部問題の解決策だったとも考えられます。

私たちが今まで学んできた「元寇」あるいは「蒙古襲来」の実態は、従来のイメージとはかなり異なっていた可能性があるのです。

参考資料:日本歴史楽会『あなたの歴史知識はもう古い! 変わる日本史』宝島社 (2014/8/20)

画像:photoAC