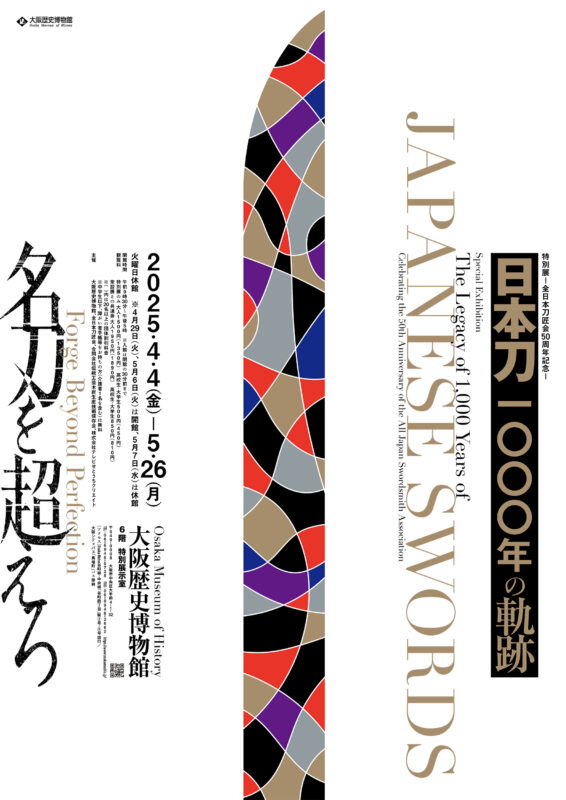

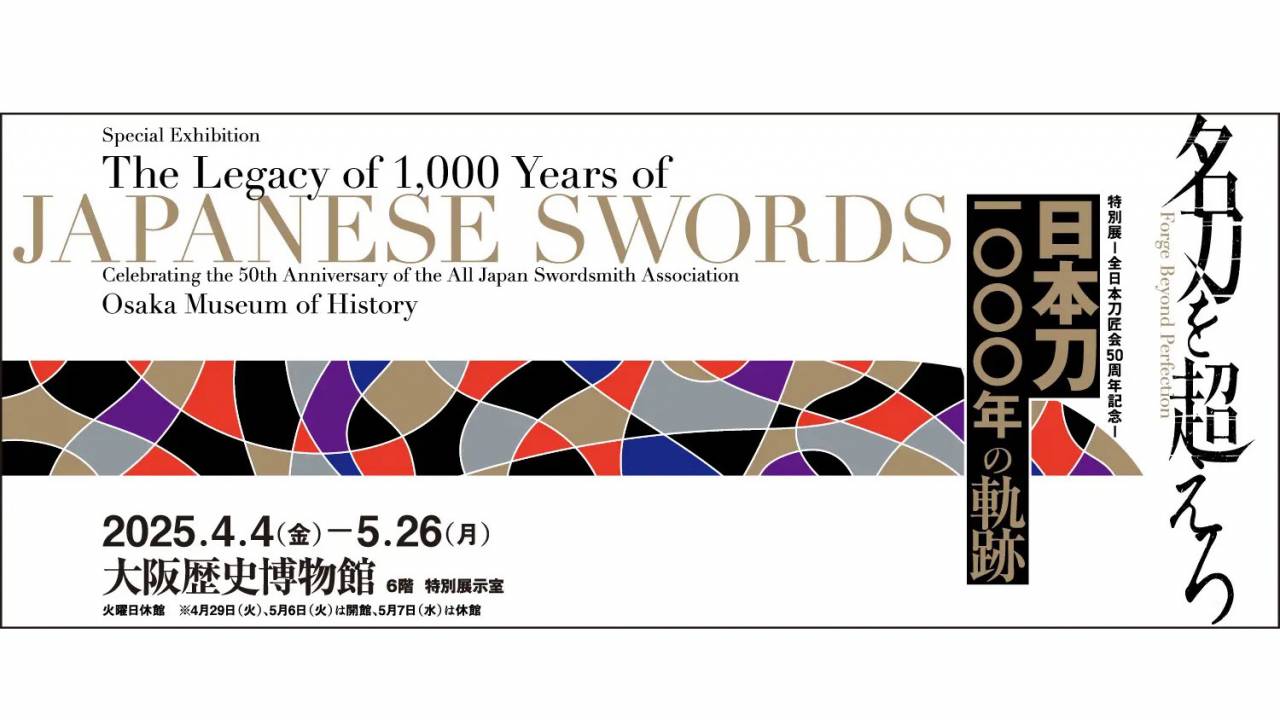

約1000年受け継がれる日本刀の世界!特別展「-全日本刀匠会50周年記念-日本刀1000年の軌跡」開催

2025年4月4日(金)〜5月26日(月)の期間、大阪府・大阪歴史博物館にて、 特別展「-全日本刀匠会50周年記念-日本刀1000年の軌跡」が開催されます。

鎬造り(しのぎづくり)で反り(そり)のある美しい日本刀の姿が完成したのは平安時代のことと考えられています。以降現在に至るまで、先の大戦後の一時期を除き、日本刀は約1000年にわたり製作され続けてきました。

国内最大の現代刀匠たちの団体である全日本刀匠会が設立されてから50年を迎える節目を記念し、1000年を経て現代へとバトンが受け継がれる日本刀の世界を紹介するのが、本展です。

主な展示資料がこちら。

重要美術品 太刀 銘 安綱 (号 天光丸)

平安時代後期 壺井八幡宮蔵

安綱(やすつな)は日本刀草創期を代表する刀工のひとり。伯耆(ほうき)(鳥取県)を拠点とし、銘ぶりが表すように素朴で力強い作風で、腰反りの太刀姿に時代の特徴を見せています。

壺井八幡宮は羽曳野市にある河内源氏ゆかりの神社です。本作は江戸時代の『河内名所図会』の壺井八幡宮の項に「天光丸太刀」として紹介され、同じ鉄で制作した「鬼切丸(おにきりまる)」という名の太刀と雌雄を構成していたと記されています。

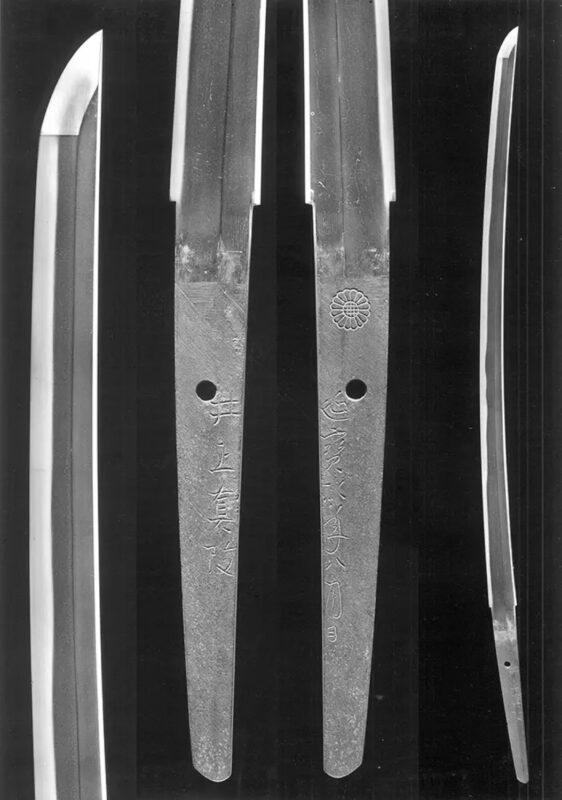

重要文化財 刀 銘 井上真改/(菊紋)延宝二二年八月日

延宝4年(1676) 個人蔵

井上真改(しんかい)は、江戸時代中期を代表する大坂の名工で、その出来の良さと作風から、鎌倉時代末~南北朝時代に活躍した名工、正宗になぞらえ、「大坂正宗」と称えられています。

この作品は均整のとれた刀姿で、精美な地鉄に鉄の粗い粒子(沸(にえ))が輝き、茎(なかご)(柄の部分)には美しい書体で銘が彫られていて、きわめて完成度の高い作品です。真改の代表作として知られていますが、今回は20数年ぶりの一般公開となります。

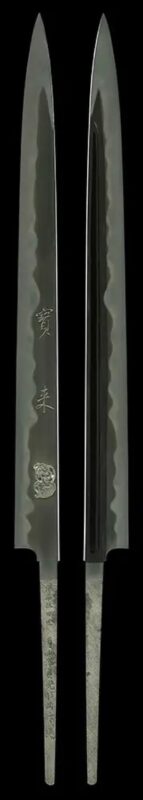

【初公開】包丁 銘 浪華住刀匠 月山源貞光彫同作(花押)

昭和20~28年(1945~53) 月山日本刀鍛錬道場蔵

月山貞光(さだみつ)(1907~1995、以下貞一(さだいち)と記す)は大阪生まれの刀匠。昭和46年(1971)に国の重要無形文化財保持者(いわゆる人間国宝。以下人間国宝と記す)に認定された二代月山貞一(さだいち)のことで、貞光はその初期銘です。

先の大戦後、刀剣製作が禁止され多くの刀匠は廃業しましたが、貞一は作刀できる日が来ると信じ、その日のために包丁製作で技術を維持したと書き残しています。そして昭和28年の武器等製造法を契機に、再び作刀が可能となりました。

本作はそんな苦難の時期に貞一が製作した包丁です。刃文は明るく冴え、沸という鉄の粒子が刃中にきらめく、若々しい作です。刀身にある「寶来(ほうらい)」の語と大黒の彫刻には豊かな明日を願う気持ちが込められ、銘の「刀匠」には刀剣製作者としての自負が込められています。

刀 銘 大和国住月山貞利謹切物同作(花押)

美和山狭井河之上/令和二二壬寅歳三月吉祥日

令和4年(2022) 個人蔵

月山貞利(さだとし)(1946~)は月山貞一(二代)を父に持つ、奈良県の刀匠。月山一門の特徴のひとつに、刀剣彫刻を専門の彫刻師に依頼するのではなく、刀匠自らが手掛ける「自身彫」があります。

この作品は表に倶利迦羅龍(くりからりゅう)を、裏に鯉の滝登りをいずれも樋中に浮彫で表します。樋という溝に文様だけを高く彫り残す技術は平地に彫るよりも手間を要します。若い刀匠でも集中力を要する広範で濃密な彫刻に、七十代後半という高齢で挑んだ作です。

月山一門はそのルーツを800年前の出羽三山の月山鍛冶に求め、代々、その継承者として伝統技術の継承につとめてきました。貞利は、終戦時に刀剣製作を中断せざるを得なかった先代貞一の苦悩を間近に見ています。本作は、技術継承の使命感を持ち作刀に臨む貞利の気概がうかがえる作です。

刀 銘 宮入小左衛門行平

令和4年(2022) 個人蔵

宮入小左衛門行平(こざえもんゆきひら)(1957~)は、昭和38年(1963)に人間国宝に認定された宮入行平(ゆきひら)(1913~1977)を父に持つ刀匠。長野県坂城町に鍛錬場を構え、作刀活動を行うとともに、すぐれた弟子を数多く輩出しています。月山一門も宮入一門も、先代の技術を後進に伝えることの繰り返しで刀剣製作が続いていることを体現しており、ともに日本刀1000年の歴史の一端を担っています。

この作品は覇気のある地、刃、不動明王の彫りで構成されています。大きな鋒を伴う力強い刀姿にゆったりとたゆたうような刃文を焼き、姿、地・刃のすべてから強靭な信念を感じられる作で、還暦を過ぎてなお作刀に意欲的な姿を、若い門人たちに示しています。

1000年もの間日本刀の製作が続いてきたのは、常にその時代に活躍していた刀匠が存在したからにほかなりません。現在の国宝・重要文化財も作られた当初は新作刀であったように、今まさに作り続けられている新作刀のなかにも未来の国宝・重要文化財となる作品があるかもしれません。

特別展「-全日本刀匠会50周年記念-日本刀1000年の軌跡」は、2025年4月4日(金)〜5月26日(月)の期間、大阪府・大阪歴史博物館で開催されます。