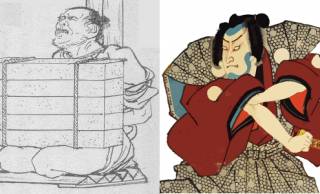

隣から声が筒抜け!吉原遊廓「切見世」の仕切りはなんと襖1枚…どんな場所だったのか?【大河 べらぼう】

天下御免の色里として知られる吉原遊廓。最盛期には遊女3,000人、スタッフ合わせて10,000人が密集する一大娯楽都市でした。

表通りでは大見世・中見世・小見世が軒を連ねて華を競う一方、裏通りでは切見世(きりみせ)と呼ばれる長屋がひしめいていたようです。

今回は吉原遊廓の路地裏にあった切見世を紹介。果たしてどんな世界が広がっていたのでしょうか。

あわせて読みたい記事↓

「明暦の大火」で多くの遊女が蒸し焼きに。全焼失した元吉原が進化した”新吉原”とは?

Japaaan読者の皆さんこんにちはんこんにちは。ライターの小山桜子です。さて、前回は吉原遊郭が幕府が公認した遊廓となった初期の頃の「元吉原」についてご紹介しました。[insert_post …

「切見世」名前の由来は?

切見世は棟割長屋(むねわりながや)を5~8室に区切り、1室あたり1妓(遊女1名)が入室していました。

切見世の語源は様々ありますが、その内のいくつかを紹介しましょう。

一、遊女が一切(ひときり。時間制限)で客をとったから。

一、場末(キリ。ピンからキリまでのキリ)の見世だから。

一、長屋を切り分けた粗末な見世だから。

他にも局見世(つぼねみせ。局は部屋のこと)とか、鉄砲見世(てっぽうみせ。部屋が長細く、撃ったら≒売ったらそれっきり)などと呼ばれました。

前面の路幅は1メートルもなく、並んで歩くことは出来なかったとか。

切見世の店頭には角行灯が掲げられ、屋号や「火用心」「千客万来」などと書かれていました。

戸が開いていれば「入室可(客待ち中)」、客が入ると戸を閉めて営業開始です。