大河「べらぼう」に登場!蔦屋重三郎が手がけた吉原遊女たちの錦絵『雛形若菜』(画:礒田湖龍斎)を解説【後編】:2ページ目

楚々とした美人画から肉感的な美人画へ変化

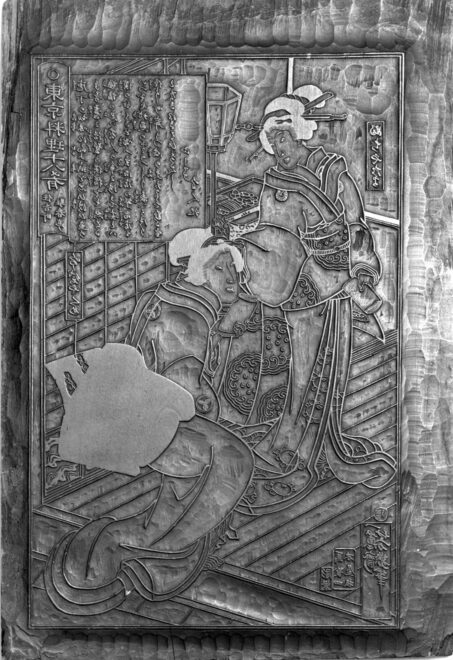

艶やかな着物をまとった多色刷りの美しい錦絵『雛形若菜』。

礒田 湖龍斎の出自は、土浦藩(現在の茨城県土浦市)に仕える武士でした。

もともと画の才能があったのか、浪人となったのちに浮世絵師へ転身したそうです。

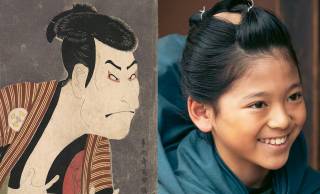

湖龍斎は、当時一世を風靡した人気浮世絵師・鈴木晴信の影響を受けていました。

晴信の画風は、肉感的な要素はなく、男女ともに華奢で可憐で中性的な雰囲気の美人画が特徴。

湖龍斎は、そんな晴信の画風に影響を受け、似たような作風を得意としていましたが徐々に変化してきます。

そして、鈴木晴信の没後は、楚々とした美女よりも肉感的ボリューム感のある美人画というジャンルを確立。錦絵『雛形若菜』は、その作風で花魁や禿などを細密に描いたそうです。

100枚以上も描かれ続けた『雛形若菜』

湖龍斎以外の絵師も参加し、100枚以上描かれ続けた『雛形若菜』。

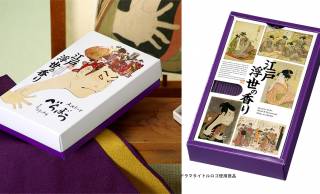

描かれている花魁・禿・新造は、その当時流行している着物・帯を着こなし、凝った髪型をしています。

丁寧に描かれている上に、吉原のガイド本『一目千本』と比較すると、非常に色鮮やかなものでした。

湖龍斎の繊細で緻密な絵は非常にリアルだったため、「有名な花魁が着こなす◯◯屋のトレンドの着物」というようなファッションブックとして、女性の間でも人気が出たそうです。

サイズも大判(約39×27センチ)で迫力があり、手に取ると錦絵の世界に惹き込まれるような魅力があったのでしょう。

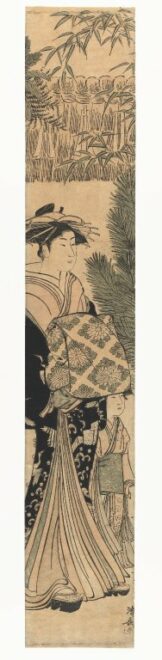

さらに湖龍斎は、柱や壁に貼り付ける極端に細長い「壁絵」「柱絵」というジャンルを開拓していきます。

細長いレイアウトの絵は、華奢で物静かな晴信風の女性よりも、湖龍斎のように伸びやかでいきいきとした美女のほうがあっていると評判だったそうです。

湖龍斎や鳥居清長などの浮世絵師も手がけたこれらの「壁絵」「柱絵」は、限られた細長い紙の中に見事に構図を収めている……と、外国人にかなり驚かれたそうです。