幕末の戊辰戦争であの「錦の御旗」を作った?大久保利通の愛妾・杉浦勇とはどんな女性だったのか

♪宮さん宮さん 御馬の前に

ヒラヒラするのは何じやいな

トコトンヤレ トンヤレナ

あれは朝敵征伐せよとの

錦の御旗じゃ知らないか

トコトンヤレ トンヤレナ……♪※大村益次郎「宮さん宮さん」

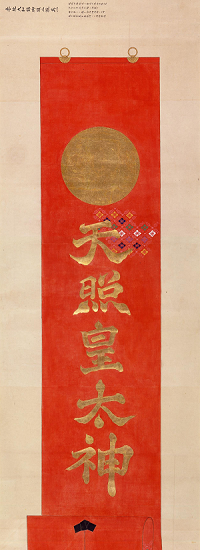

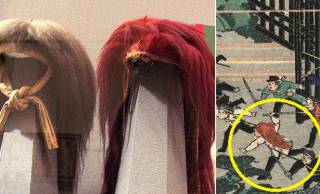

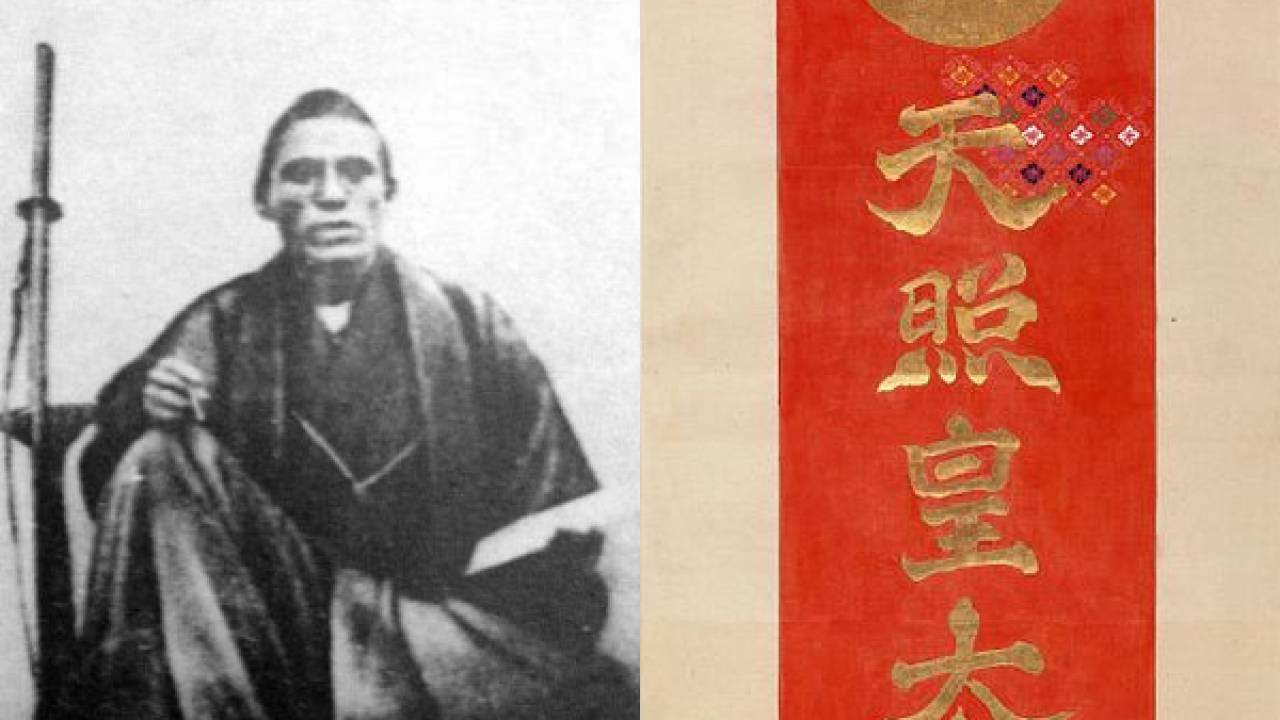

時は幕末、新政府軍の陣頭に燦然と翻った錦の御旗(錦旗)。朝敵征伐の大義を高らかに示したその旗は、実は偽造されたものとも言われています。

果たして錦の御旗はどのように作られたのか、そこにはある女性の協力があったとか。

彼女の名前は杉浦勇(すぎうら ゆう)。人々から「おゆう」とも呼ばれた彼女がどんな生涯をたどったのか、紹介したいと思います。

※あわせて読みたい記事

西郷どんにも登場「錦の御旗」って結局どういう意味があるの?鳥羽伏見の戦いを決した切り札は偽物だった?

「帯」として発注された錦の御旗

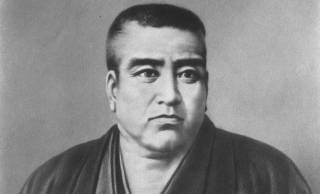

杉浦勇は京都祇園でお茶屋「一力(いちりき)」を営む杉浦為充(ためみつ。治郎右衛門)の娘として誕生しました。

成長して芸妓になったとも言われ、ほどなく大久保利通の愛妾となります。

京都御所の東に仮住まい(上京区石薬師通寺町)を与えられ、利通や志士たちを受け入れました。

彼らの世話や謀議の場を提供するなど、倒幕運動に重要な役割を果たしたと言えるでしょう。

そんな暮らしが慶応2年(1866年)から慶応4年(1868年。明治元年)まで続き、いよいよ徳川幕府を滅ぼす挙兵が間近に迫りました。

「我らこそ官軍なりと内外に示すための印が欲しい」

「ここは一つ、錦旗を掲げようではないか」

「しかしあまりにみすぼらしくては困る。どこかへ発注しようにも、錦旗偽造の秘策が漏洩しては元も子もない……」

「そうだ、女物の帯として発注してはどうだろうか?」

女物の帯であれば、人に知られても秘策が発覚する可能性は低いでしょう。

そこで大久保は、勇に自分の帯として西陣に錦旗を注文させました。

かくして偽造がバレることなく、出来上がった錦旗は倒幕戦争(戊辰戦争)の陣頭に燦然と輝きます。

新政府軍の士気は大いに高まり、みごと旧幕府軍を撃破したのでした。

勇もまた、明治維新において大きく貢献した一人と言えるでしょう。