集え妖怪ファンっ!今昔の妖怪たちが大集結!東京・大阪で開催「大妖怪展 土偶から妖怪ウォッチまで」

これは妖怪展の決定版ですよ!国宝、重要文化財を含む一級の美術品が勢揃いの「大妖怪展 土偶から妖怪ウォッチまで」が東京会場と大坂会場の2カ所で開催されます。

これまでに開催されてきた妖怪展は、民俗学的な観点からキュレーションされたものがほとんどでした。本展は、美術史学からみた妖怪展。“異界への畏れの形”の表現を、縄文時代の土偶から、平安・鎌倉時代の地獄絵、中世の絵巻、江戸時代の浮世絵、現代の「妖怪ウォッチ」まで、4,000年の妖怪の全貌が一挙に公開されます。

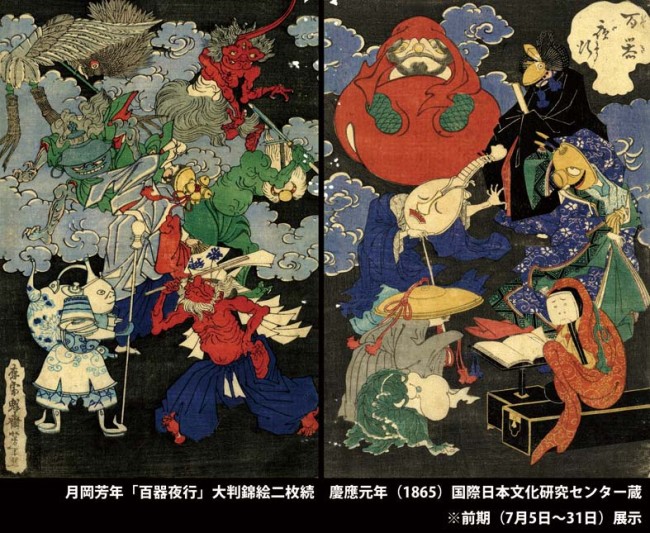

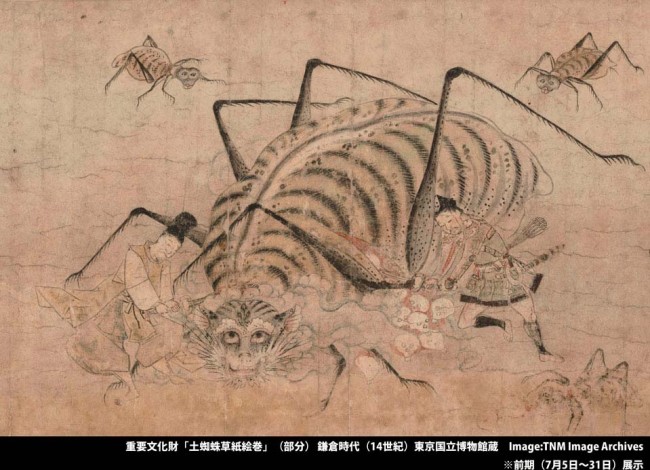

現存する最古の「百鬼夜行絵巻」として名高い真珠庵本(重文)などの妖怪絵巻の代表作たちや、平安〜鎌倉時代に描かれた国宝「辟邪絵」は、絶対に見逃せません。仏教の伝来から地獄の思想が広まって描かれた地獄図には、鬼やもののけがいっぱい。時に恐ろしく、時に慈しみを持って描かれました。異界の怪物を描いた「土蜘蛛草子絵巻」(重文)はじつに禍々しく、鬼たちが人間を解体して食している「沙門地獄草紙 解身地獄」はなかなかホラーです。

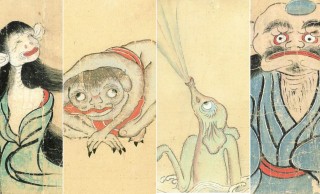

同展は、怖い妖怪ばかりでなくカワイイ妖怪も紹介されます。江戸時代に描かれた「別世界巻」は地獄で人間が責めさいなまれる姿を描いていますが、人間を大根と一緒に煮込んだり、キセル代わりにしてみたりしている鬼はコミカルでちっとも怖くない。

- 葛飾北斎「北斎漫画 十二編」天保5年(1834)東京都江戸東京博物館蔵

- 耳鳥斎「別世界巻」(部分)江戸時代(18世紀)関西大学図書館蔵 ※後期(8月2日~28日)展示

- 駒井源琦「釣灯籠を持つ骸骨」江戸時代(18世紀)福島・金性寺蔵 ※東京会場 後期(8月2日~28日)展示

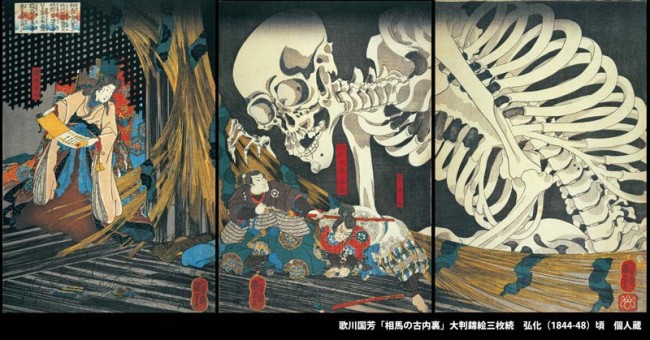

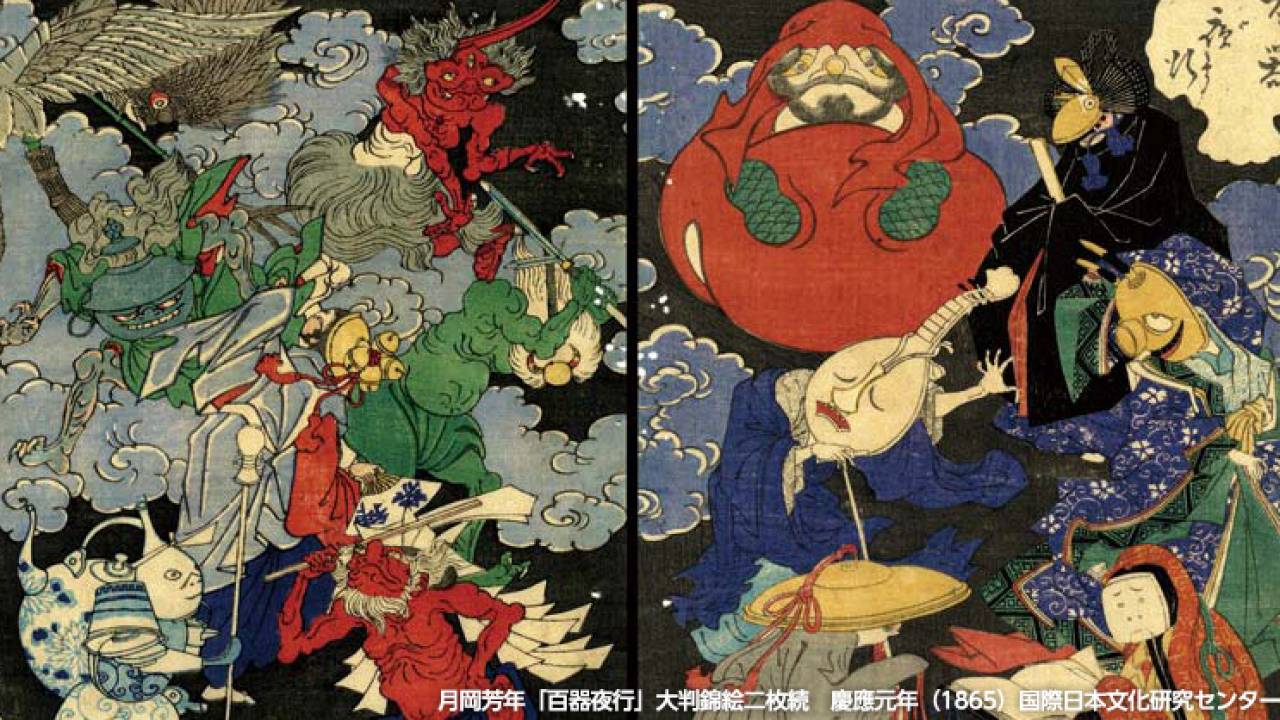

中世に生まれた妖怪は、江戸期に大増殖!江戸時代の錦絵や浮世絵にも多くの妖怪や幽霊が描かれ、庶民に親しまれ、今も人気の名作が生み出されました。また、版本で図鑑化された妖怪たちは草双紙の物語の中でも活躍していきます。

縄文時代のプリミティブな畏れや不安な心情を造形化した土偶から、絵巻、浮世絵・錦絵、草子を経て、現代によみがえった「妖怪ウォッチ」を通して日本の妖怪の本質を衝く同展。妖怪好きならずとも一見の価値ありです。

※大阪会場の展示期間は未定です。

- 重要文化財 伝土佐光信「百鬼夜行絵巻」(部分) 室町時代(16世紀)京都・真珠庵蔵※東京会場 後期(8月2日~28日)展示

- 重要文化財「みみずく土偶」縄文時代後期(前2000-前1000年)兵庫・辰馬考古資料館蔵

- 「稲生物怪録絵巻」(部分)万延元年(1860)個人蔵 三次市教育委員会提供 ※会期中、巻替あり

- 喜多川歌麿「化物の夢」大判錦絵 寛政(1789-1801)末頃 国立歴史民俗博物館蔵 ※東京会場 8月16日~28日展示

- 高井鴻山「妖怪図」江戸時代(19世紀)個人蔵 撮影=大屋孝雄 ※東京会場 前期(7月5日~31日)展示

- 国宝「辟邪絵 神虫」(部分) 平安~鎌倉時代(12世紀) 奈良国立博物館蔵 撮影=佐々木香輔 ※東京会場 前期(7月5日~31日)展示

読者プレゼント!「大妖怪展 土偶から妖怪ウォッチまで」ご招待券プレゼント

「大妖怪展 土偶から妖怪ウォッチまで」

東京会場

会期:2016年7月5日(火)~8月28日(日)

会場:東京都江戸東京博物館 1階特別展示室

開館時間:午前9時30分~午後5時30分(土曜は午後7時30分まで)※入館は閉館の30分前まで

休館日:毎週月曜日※ただし、7月18日、8月8日・15日は開館、7月19日は休館

観覧料:特別展専用券 当日一般¥1,350 大学・専門学生¥1,080 小・中・高校生・65歳以上¥680

大阪会場

会期:2016年9月10日(土)~11月6日(日)

会場:あべのハルカス美術館

開館時間:火~金/午前10時~午後8時 月・土・日・祝/午前10時~午後6時 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:9月12日(月)、10月11日(火)、10月17日(月)

観覧料:一般¥1,300 大高生¥900 中小生¥500(税込)