「江戸は寒村」はウソだった!?豊臣秀吉と徳川家康の”国替え”に隠された壮大な戦略とは?【後編】:2ページ目

2ページ目: 1 2

家康以降の「天下普請」

さてその後、関ヶ原の戦いで西軍に勝利した家康は、幕府の拠点となる江戸の街づくりを本格化させます。

ご存じ「天下普請」と呼ばれる諸大名への課役により、神田山を切り崩し、日比谷入江の埋め立てを行いました。

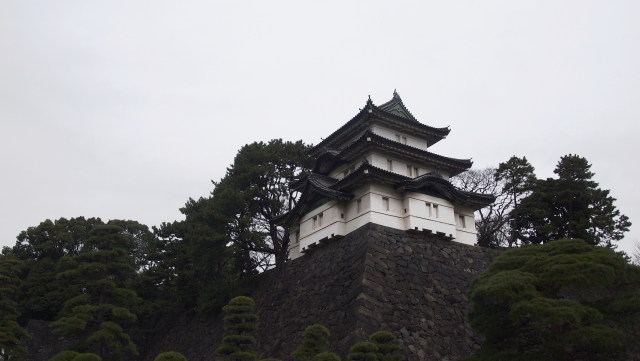

江戸城内でも、大規模な石垣や瓦葺きの天守を建築する大工事が行われました。

2021年には、皇居東御苑三の丸地区の発掘で、江戸時代初期に造られた江戸城の石垣が見つかっています。

これを見ると、地盤が軟弱なため石垣の下半部を土に埋めて補強するなどしていたことが分かります。海に近い場所にあた城の工事の苦労がしのばれますね。

ちなみに、家康時代の江戸城の設備には、堀で囲まれた防御用の空間である「馬出」などもあり、豊臣期の傾向も見受けられます。

「天下普請」政策は、家康が将軍職を退いて1607年に駿府(静岡県)に隠居後してからも継続されました。

2代目の秀忠、3代目の家光は家康の方針を受け継いでいます。「大江戸八百八町」のイメージが持つ繁栄した江戸城と城下町は、秀忠・家光の時代以降に形成されたものです。家光期に描かれた「江戸図屏風」のきらびやかな街を裏付けるように、江戸城周辺では金箔瓦も発掘されました。

江戸城の天守は明暦の大火で灰燼に帰したものの、復興が進む中で市街地は拡大し、世界有数の大都市に発展したのはご承知の通りです。

こうした発展もまた、江戸という地域の地の利を、徳川家康が巧みに活かした結果だったと言えるでしょう。

参考資料:中央公論新社『歴史と人物20-再発見!日本史最新研究が明かす「意外な真実」』宝島社(2024/10/7)

画像:photoAC,Wikipedia

ページ: 1 2