実は通貨が5回も切り替わっていた戦後の沖縄!人々が味わった経済的混乱と苦境とは?

終戦直後の沖縄

終戦直後の日本はインフレで苦しみましたが、それとはまた別に、沖縄ではめまぐるしく通貨が入れ替わって混乱が生じるという事態になっていました。

おそらく本州ではあまり知られていない、当時の沖縄の通貨の変遷をたどってみましょう。

太平洋戦争中の1945(昭和20)年4月に、アメリカ軍が沖縄本島に上陸しました。

そして、終戦後も沖縄はアメリカ軍の管轄下に置かれることになります。

当時、沖縄には通貨が事実上存在していませんでした。よって住民の生活は、物々交換やアメリカ軍が放出する諸物資によって支えられていました。

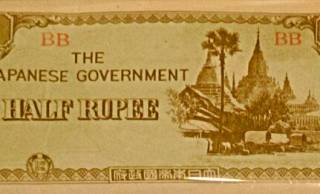

さて翌年4月、アメリカ軍が発行した「B円」と呼ばれる軍票が法定通貨になり、戦後に発行された新しい日本円も併用されることになります。

しかしこのB円がくせものでした。

いい加減にしろ、B円

B円が発行されてからたった4カ月後の8月には、B円を新日本円に交換するよう命じられ、一時的にB円は流通しなくなりました。

かと思えば、今度は1947(昭和22)年にB円が復活し、翌年にはB円が法定通貨に統一されたのです。

これだけでも混乱するには十分ですが、さらに1958(昭和33)年には法定通貨がB円からアメリカドルに切り替えられました。

当時の沖縄の人々は、きっと「いい加減にしろ」と思ったに違いありません。

アメリカドルへの切り替えは、おそらく外資を導入したり外資系企業を誘致するなどして沖縄の経済を復興させようという狙いがあったのでしょう。

しかし思惑通りには進まず、輸出産業のない沖縄では貿易による赤字が増大。結局、ドルは流出するばかりでした。

ページ: 1 2