- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

日本酒の銘柄にもなっている「獺祭(だっさい)」とは、季節を表わす七十二候の一つ

世界的にも有名な日本酒の銘柄「獺祭(だっさい)」。先月からは獺祭初の梅酒が新発売され話題となりましたが、

その名も「獺祭梅酒」!世界的に知られる日本酒「獺祭」からなんと梅酒が登場!

世界的にも知られている日本酒「獺祭(だっさい)」。日本を代表する蔵元である、山口県の旭酒造によって製造されている獺祭ですが、なんとこのほど獺祭ブランドで梅酒が発売されることになりました!獺祭の…

そもそも”獺祭”という言葉にはどのような意味があるのでしょうか?

カワウソたちの春祭り?

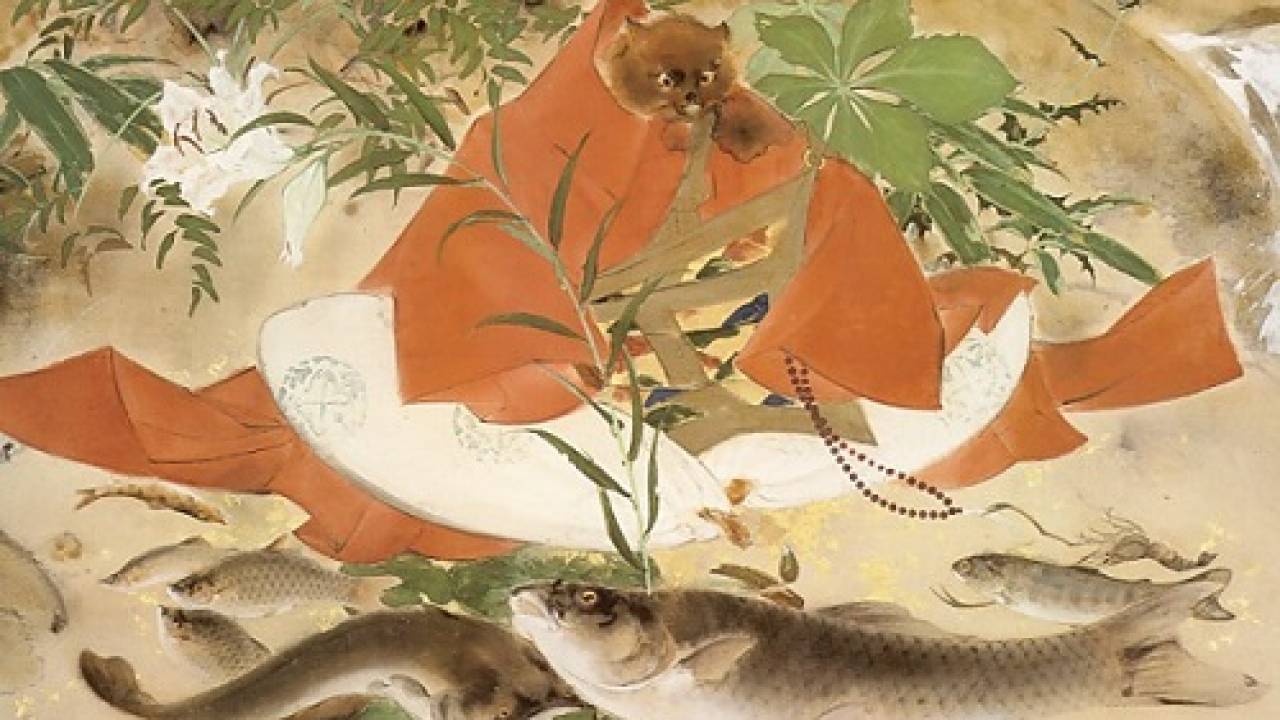

獺祭の獺(ダツ)とは、日本では平成二十四2012年に絶滅してしまったと言われる「カワウソ」の音読み。祭はそのまま「まつり」で、つまり「カワウソのまつり」を意味します。

カワウソは川で獲った魚を川岸に並べる習性があり、その様子が天地の神様にお供え(お祭り)しているように見えることから、春になってカワウソが漁を始める季節を「獺祭」あるいは「獺祭魚(だっさいぎょ。カワウソがうおをまつる、の意)」と呼んで、一年を72の季節に分けた七十二候(しちじゅうにこう)の一つに数えています。

具体的にはいつごろを指す?

具体的には一年(旧暦における360日)を24分割した二十四節気(にじゅうよんせっき)の雨水(うすい。雪が雨に変わる季節。およそ2月20日ごろ~3月7日ごろ)を3分割した最初の5日間(初候・しょこう)を指します。

なので、獺祭とはおよそ2月20日~25日ごろとなります。

ちなみに「獺祭魚」の名称は中国大陸から伝来した宣明暦(せんみょうれき)によるもので、日本独自の神宮暦(じんぐうれき)では「土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)」と読み、雪が融けて水になることで土脉(土壌。脉は脈の意味)が潤い始める様子を表します。

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

- No.189卑弥呼は何を食べていた?かば焼きはなぜ「蒲焼」と書く? 知ってるようで知らない和の食材【その2】

- No.188シラスとシラスウナギの違い?青海苔とアオサの違い? 知ってるようで知らない和の食材【その1】