- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

襦袢、かるた、金平糖も実はポルトガル語!身の回りには南蛮文化が溢れていた

前回は南蛮屏風に見えるカルサンやロザリオなどの、ポルトガルから伝来したファッションをご紹介しました。

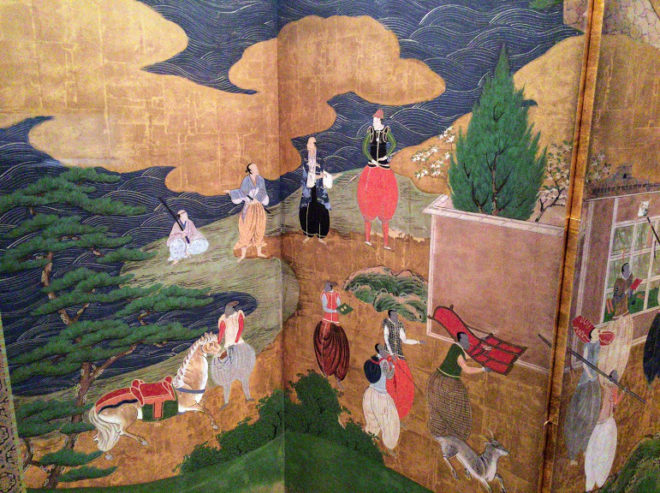

京都で流行ったポルトガルファッション!「南蛮屏風」から南蛮文化を覗いてみよう

黄金に輝く屏風に描かれているのは、海の向こうから遥々やってきた大きな船と、一風変わった服を着た多くの外国人。そしてそれを物珍しげに眺める日本人。「南蛮屏風」と呼ばれるこの屏風は、貿易で…

しかしキリスト教の禁教により、日本はポルトガルとの交易を断然します。それでは、京都で流行った南蛮文化は消えてしまったのでしょうか?実は消えるどころか日本に深く根付いていきました。そしてそれは現代の私達の周りにたくさん溢れています。

ファッション編

ポルトガル人が履いていたカルサンを日本人が真似して履いたことは前回紹介しましたが、実はこれだけではありません。

襦袢

下着として着物の下に着用する襦袢。実はポルトガル語の「gibao」(ジバン)が転じたものです。

伝来時は袖のない胴着のような物だったといいます。戦国時代にヨーロッパへ渡った天正遣欧使節が、帰途の際にインドで宣教師から贈られたという記録が残っています。

現在多く見られるのは長襦袢で、着物を着たことがある人は着用したことがあるはず。長襦袢は、半襦袢が裾除けと合体したことで生まれました。一枚でさらっと着られた方が楽ですよね。日本古来の伝統的な和服だと思いがちですが、ポルトガルからもたらされた物でした。

バックナンバー

- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

- No.189卑弥呼は何を食べていた?かば焼きはなぜ「蒲焼」と書く? 知ってるようで知らない和の食材【その2】

- No.188シラスとシラスウナギの違い?青海苔とアオサの違い? 知ってるようで知らない和の食材【その1】