- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

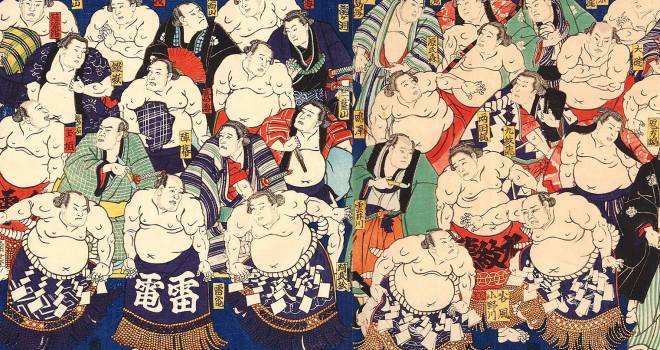

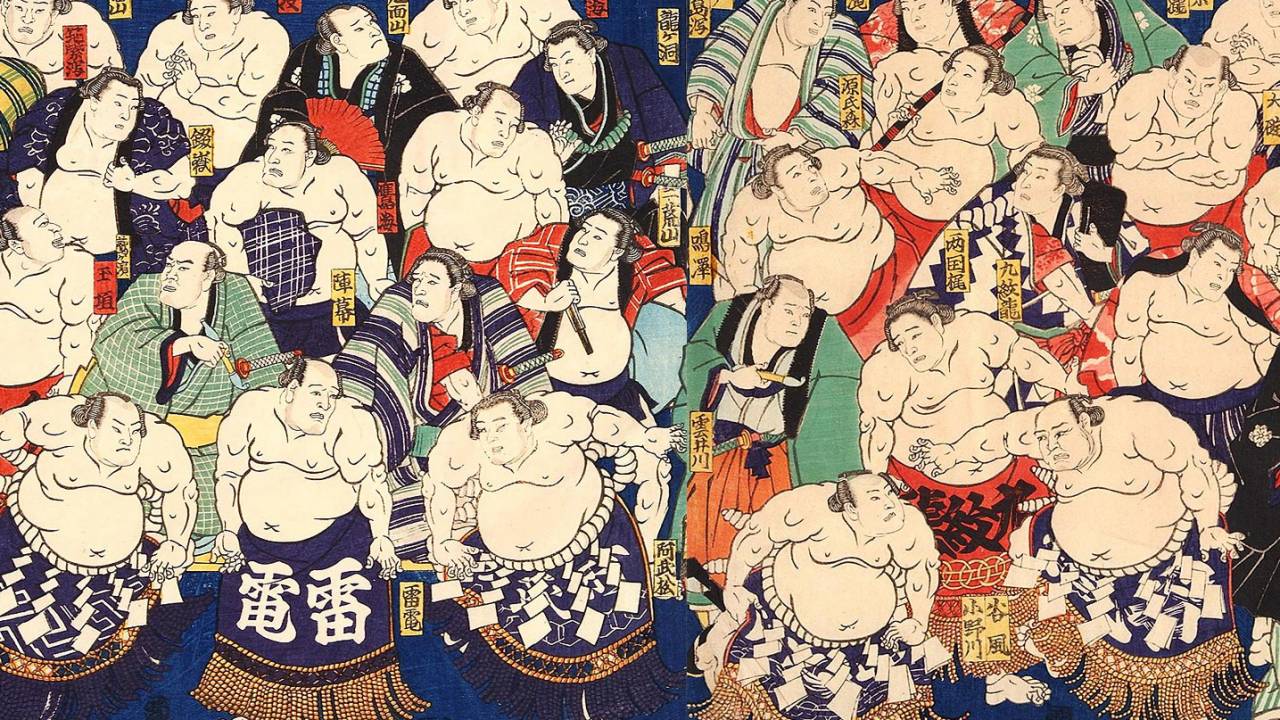

土左衛門…水死体の隠語になった、江戸時代に実在した相撲力士とは?

少し不謹慎な話になりますが、溺死者などの水に浮いた水死体はいったん水底に沈み腐敗が始まるとガスを発生し、組織が水を吸ってぶよぶよになり、体が膨れ上がって真っ白になるといわれています。

我々日本人は、このような水死体のことを「土左衛門」と呼びますが、実は、この土左衛門とは江戸時代に実在した相撲の力士の名前。その名を享保年間の力士(1716~1736)「成瀬川土左衛門」。

成瀬川は、陸奥の国(現在の宮城県加美郡加美町あたり)出身の力士とされており、水死体は水中で腐敗して体内にガスがたまるため、体が膨れあがりますが、山東京伝が著した『近世奇跡考』巻之一には、

「案(あんず)るに江戸の方言に 溺死の者を土左衞門と云(いう)は成瀨川肥大の者ゆゑに水死して渾身暴皮(こんしんぼうひ)ふとりたるを土左衞門の如しと戲(たわむ)ゐひしがつひに方言となりしと云」

とあり、水死体の腐敗が進みガスがたまって膨れ上がった姿が成瀬川に似ていたために「土左衛門」とよばれるようになったそうです。

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

- No.189卑弥呼は何を食べていた?かば焼きはなぜ「蒲焼」と書く? 知ってるようで知らない和の食材【その2】

- No.188シラスとシラスウナギの違い?青海苔とアオサの違い? 知ってるようで知らない和の食材【その1】