- No.176猫のノミ取りついでに売春?少年との性愛「陰間茶屋」には女性客も!江戸時代の買春システム【後編】

- No.175好きな男に大金を貢ぐ!江戸時代の買春システム「役者買い」に大奥の女中も病みつきに【前編】

- No.174江戸時代のレンタル屋はなんと「ふんどし」も貸していた!質屋では汚れたふんどしで金借りOK

トホホ…。女性はトイレに行くのも一苦労、落書きもあった江戸時代のトイレ事情

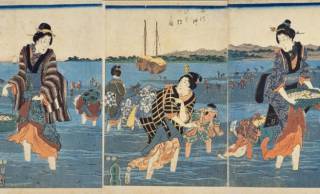

江戸時代は、トイレのことを「厠(かわや)」と呼んでいました。かわるがわる居る所だから交屋(かわや)という説や、穢所(わいしょ)つまり汚い所なので母屋から離れた側舎(かわや)という説もあれば、最も多かったのは、河川に流すための「川屋」という説だそう。

長屋のトイレはどんな感じ?

庶民が住む長屋には、それぞれの家にトイレなんぞなく、長屋の共同トイレのみ。この共同トイレのことを、江戸では「惣後架(そうこうか)」と呼び、特徴としては床全面が板敷きで、その中央部分に長方形の穴があったとか。戸は下半分のみなので、中でかがんで用を足していても、厠に人が近寄ったら丸見えになってしまうという状態だったのです。

これじゃ、女性は落ち着いて用を足すこともできません。しかも、隣の共同トイレに男性が入ってくることもあるわけで。そんなときは、男性は隣りから聞こえてくる音に耳をすませていたことも。ますます、女性は落ち着かないですね。中には、惣後架の境に小さな穴を作って、そこから覗きをしていた男性もいたそうな。大家が見守りをして、そんなことが起きないよう目を光らせてはいたものの、いたちごっこだったようです。

女性は惣後架の中にいる間、覗かれていないか、戸の鍵はきちんとしまっているか、など気になることだらけ。ちなみに鍵の代わりに、木片を柱の穴に差し入れて止めていました。そして、戸の表側には「開け放し無用」という貼り紙がしてあったとのことです。

できるだけ人目につかぬよう、厠にいく女性を狙って、近隣に住む若い男があとをつけて口説く、なんてこともあったので、夜間に女性が行きたくなったときは、1人では行かず姉妹で連れだって行くなどの工夫をしていたとか。

次ページ: 当時のトイレにも、個室の中や壁に落書きがありました

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.176猫のノミ取りついでに売春?少年との性愛「陰間茶屋」には女性客も!江戸時代の買春システム【後編】

- No.175好きな男に大金を貢ぐ!江戸時代の買春システム「役者買い」に大奥の女中も病みつきに【前編】

- No.174江戸時代のレンタル屋はなんと「ふんどし」も貸していた!質屋では汚れたふんどしで金借りOK

- No.173「江戸時代は平和」だって?そんなの大間違い!現代に通じる悪党らの卑劣な詐欺事件【後編】

- No.172「江戸時代は平和」だって?そんなの大間違い!現代に通じる悪党らの卑劣な詐欺事件【前編】