- No.176猫のノミ取りついでに売春?少年との性愛「陰間茶屋」には女性客も!江戸時代の買春システム【後編】

- No.175好きな男に大金を貢ぐ!江戸時代の買春システム「役者買い」に大奥の女中も病みつきに【前編】

- No.174江戸時代のレンタル屋はなんと「ふんどし」も貸していた!質屋では汚れたふんどしで金借りOK

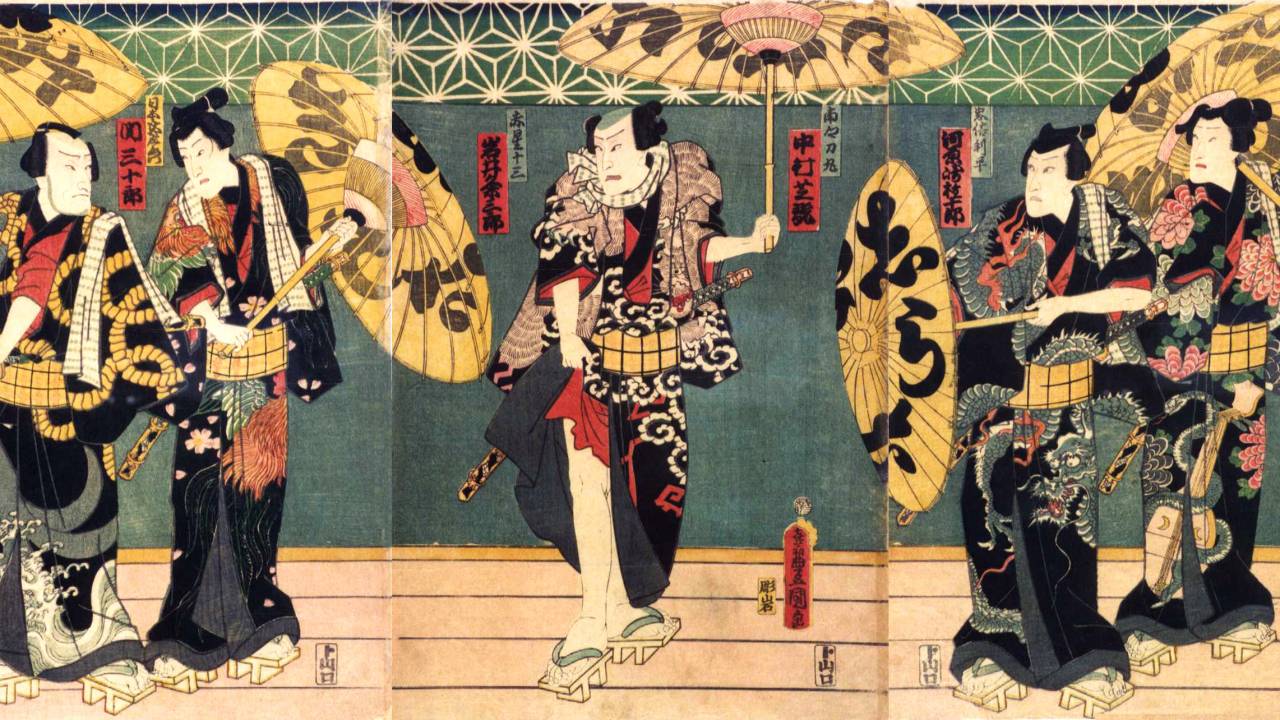

江戸時代に花開いた浮世絵の世界、その始まりはどんなものだったのでしょう?

江戸時代、町人文化の代表的なものが浮世絵でした。木版の技術が確立された江戸時代には「版本」として普及し、絵だけまたは絵が主体のものが登場するように。このように絵が主体の版本を、当時「絵本」と呼んでおり、現在の子供向けの絵本とは意味合いが違ったのですね。

絵本の始まり

絵本の原点と言われたのが、万治3年(1660年)に刊行された「よしはらまくらゑ」。吉原遊郭の遊女と客が戯れる様子を絵にしており、このように男女の交わりを描いた版本は春本と呼ばれました。早い時期に発行された絵本はほぼ春本で、当時の春本の特徴が、交わる様子を眺める第三者も描かれていること。さらに、木馬にのったままの交わりやすごろくをしながらの交わりなど、大胆で、性に対して自由奔放な様子が窺えます。

多色摺木版画すなわち錦絵が生まれると、春画は大きく変わり、春画に描かれる世界もぐっと広がったようです。以前は、交わりの場面が主で、描かれる調度品は布団や屏風、蚊帳ぐらい。それが、様々な舞台設定や背景描写になり、細部までこだわるようになりました。

そういえば、江戸時代の浮世絵には、武士の日常を描いたものはあまり見ないと思いませんか?当時、武士を描くことは御政道批判と受け取られる恐れがあるため、避けられていました。仮に、武士の日常を描いている浮世絵があるとしたら、それは幕府公認の出版物と思ってよいでしょう。浮世絵で多かったものの一つは、美人画。描かれる女性像で、そのとき美人とされる女性がどんなタイプなのかがよくわかります。

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.176猫のノミ取りついでに売春?少年との性愛「陰間茶屋」には女性客も!江戸時代の買春システム【後編】

- No.175好きな男に大金を貢ぐ!江戸時代の買春システム「役者買い」に大奥の女中も病みつきに【前編】

- No.174江戸時代のレンタル屋はなんと「ふんどし」も貸していた!質屋では汚れたふんどしで金借りOK

- No.173「江戸時代は平和」だって?そんなの大間違い!現代に通じる悪党らの卑劣な詐欺事件【後編】

- No.172「江戸時代は平和」だって?そんなの大間違い!現代に通じる悪党らの卑劣な詐欺事件【前編】