- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

グレる、半グレなどの”グレ”という言葉は、実はハマグリを使った遊び「貝合せ」が起源

テレビドラマや漫画など、日本人はとかく不良を主人公にした物語を作品として多く発表しています。筆者の学生時代も、不良たちを主人公に描いた学園物の漫画やドラマ、アニメが多くありました。

ところで、「不良になること」を、日本語で「ぐれる」といいますが、この言葉は貝の「はまぐり」に由来しています。

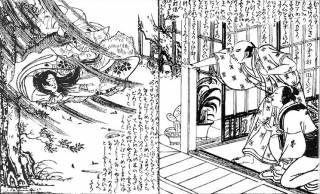

「はまぐり」の殻は元々ペアだった殻としかぴったり合わせることが出来ません。古い時代からある「貝合わせ」という貝の神経衰弱のような遊びは、はまぐりの貝殻のそういう性質を利用した遊びだったわけです。

平安貴族の雅(みやび)気分を味わえる遊び「貝合わせ」とは?それは女の子の幸せのシンボル!

また、食い違うことや、あてが外れることを”ぐりはま”と言うことがありますが、これは「貝合わせ」で殻が食い違って合わないときの造語からきており、”はまぐり”を逆さにした言葉です。

この「ぐりはま」がのちに「ぐれはま」と変化し、さらに「ぐれ」と略されるようになりました。そしてこの「ぐれ」が動詞化し、少年や青年が反抗的な行動をするようになることを「グレる」なんていうようになったのです。

ちなみに、はまぐりの語源は、浜にあって栗に似ていたこと(浜栗)からつけられました。

江戸末期に脚本が作られた歌舞伎『青砥稿花紅彩画(あおとぞうしはなのにしきえ)』のセリフには、「それから、島で窮屈な勤めが嫌さにぐれ始め」というところがあり、少なくともこの頃には話し言葉として使われていたようです。

また、「暴力団などの反社会的な組織に所属せずに犯罪を繰り返す集団」のことをジャーナリストの溝口敦は「半グレ集団」と名づけましたが、この半グレのグレもここからきています(「愚連隊」の“グレ”であり、また黒と白の中間にあたる灰色の“グレー”という意味もあるようです)。

海の生き物から日本語が生まれるなんて、日本が海に囲まれた島国だからこその発想かもしれませんね。

参考

- 山口 佳紀『暮らしのことば語源辞典』(1998 講談社)

- 溝口 敦 『ヤクザ崩壊 侵食される六代目山口組』(2011年 講談社)

- “Japanese text initiative”「Verginia University」

バックナンバー

- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

- No.189卑弥呼は何を食べていた?かば焼きはなぜ「蒲焼」と書く? 知ってるようで知らない和の食材【その2】

- No.188シラスとシラスウナギの違い?青海苔とアオサの違い? 知ってるようで知らない和の食材【その1】